フェミニズム の検索結果 標準 順 約 720 件中 81 から 100 件目(36 頁中 5 頁目)

- 分断されないフェミニズム

- 荒木 菜穂

- 青弓社

- ¥2640

- 2023年12月18日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(1)

非婚/未婚/既婚、正規労働/非正規労働、性差別的な売春か/セックスワークか、女性の保護か/男女平等かーー。差別に抗いながらもともに声を上げられない現実を、権力構造によるジェンダー分断、考え方や生き方、個人の関係性などの視点から読み解く。

はじめにーーオンナの呪いを解く

第1章 女は連帯できないのかーーフェミニズムとシスターフッド

1 呪いを解く知としてのフェミニズム

2 フェミニズムが見据えてきた「女同士」

3 シスターフッドの発見ーー分断のメカニズムへの抵抗として

第2章 対話、問い直し、フェミニズム

1 女性の活動への関心と縁

2 平場という関係とその困難

3 「対話」の工夫と調整

4 他者との対話、自己との対話

第3章 フェミニズムの「呪い」と女の欲望

1 フェミニストとしての自分を縛る「呪い」

2 ロック文化とフェミニズム

3 「エロ」はフェミニズムの敵なのか

4 「酒場女子」をめぐるモヤモヤ

5 フェミニズムか反フェミニズムかの二分法を超えて

おわりにーー他者と適度につながり続けるために

- フェミニズムズ

- ルーシー・デラップ/幾島 幸子/井野瀬 久美惠/田中 雅子

- 明石書店

- ¥3850

- 2023年10月13日

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(1)

フェミニズムは長らくジェンダー正義を追求してきたが、そこにはしばしば対立も伴った。私たち一人ひとりは、この歴史にいかなる「使い道」を見出すべきか。普遍的な定義に依拠しないフェミニズムズの探求へと誘う、グローバル・ヒストリーの新たな挑戦。

はじめに

フェミニズムの「時」

なぜグローバル?

理論、アクティビズム、そして使い道

第1章 夢

レディランドとハーランド

偉大な愛

ユートピアの実現

夢の限界

差異を夢見て

第2章 アイディアーー考え・概念・思想

女性、理性そして美徳

家父長制

「トルコ・コンプレックス」

男女(Nannü)

女性の解放と家父長制

「二重の危険」

家父長制と男性運動

第3章 空間

労働の空間

市場

フェミニズムのビジネス

礼拝の空間

自立の空間

第4章 物

フェミニズムのブランド化

フェミニストの身体

アフリカの代替策

抵抗と「世界を作る」物

第5章 ルックーー装い・外見

美、ファッション、政治

合理的な衣服と異端のファッション

解放の装い

服装の規制

反体制的な自己装飾と階級がもたらす緊張

スカートをはいた男性

ヒジャビスタたち

ベール、ナショナリズム、そして植民地へのまなざし

第6章 感情

フェミニストの怒り

愛情

母性

世界的なネットワーク

第7章 行動

石の主張

闘争性と形を変えた暴力

ストライキ

ピケ

身体と裸

第8章 歌

女性参政権運動の音楽

ゴスペル、ブルース、そして人種排斥

音楽産業と「女性文化」

ハミングでの威嚇

ライオットガール

国際女性デーと国家フェミニズム

おわりにーーグローバル・フェミニズムズ

包摂と排除

過去は使えるか

次は?

謝辞

解題[井野瀬久美惠]

さらなる読書のために

註

事項索引

人名索引

図版リスト

- 終わらないフェミニズム

- 日本ヴァージニア・ウルフ協会/河野 真太郎/麻生 えりか/秦 邦生/松永 典子

- 研究社

- ¥4070

- 2016年08月22日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

★フェミニズムの最前線に歴史の光を当てる

前衛的モダニズム作家ヴァージニア・ウルフは、『自分ひとりの部屋』等の著作によって女権運動の先駆的存在とも見なされる。フェミニズムが様々な変遷を経てきた今日、私たちはウルフからどれだけ遠くへ来たのか。あるいは、今なおウルフのすぐそばに留まっているのか。ケア労働、第三波フェミニズム/ポストフェミニズム、新自由主義、ワーク・ライフ・バランス、働くシングルマザーといったアクチュアルなテーマから、フェミニズムの最前線で起こっていることを歴史的に考察する。

第I部 ポストサフラジストの「自由」と消費文化

第1章 おひとりさまのロンドン

──『遍歴』にみる働く独身女性表象と現代(大道千穂)

第2章 「オーランドーな女子たち」が目指すもの

──戦間期の「若返り」物語からみるポストフェミニズム世代の欲望と困難(加藤めぐみ)

第3章 ミドルブラウ文化と女性知識人

──『グッド・ハウスキーピング』、ウルフ、ホルトビー(松本 朗)

第II部 変貌する家庭とケア労働

第4章 「距離というものには大変な力が」

──『灯台へ』にみる「母」としての労働者と子どもの観察運動(矢口朱美)

第5章 家事労働を語ること

──家庭の天使、『波』のスーザン、ハウスワイフ2.0 (ツーポイントゼロ)(麻生えりか)

第6章 ヴァージニア・ウルフと「誰もの生」

──『波』におけるハイ・モダニズム、キャラクター、情動労働(秦 邦生)

第III部 ポストフェミニズム状況下の労働と共通文化

第7章 フェミニズムの戸惑い

──第二波フェミニズム前後の「働く」女の「自伝」(松永典子)

第8章 ポストフェミニズムからポスト新自由主義へ

──『めぐりあう時間たち』と『メイド・イン・ダゲナム』における女たちの「連帯」(河野真太郎)

第9章 女性は「すべてを手に入れる」ことができるのか?

──ワーク・ライフ・バランスをめぐる「マミー・リット」の模索(英 美由紀)

第IV部 旅するフェミニズム

第10章 ウルフ、ニューヨーク知識人、フェミニズム批評

──もうひとつ別の「成長」物語?(大田信良)

第11章 「少女」の誕生抵抗

──孤児アンの物語の原作と日本における受容をめぐって(伊藤 節)

コラム:ファッションは女性の味方?(高井宏子)/モダニズム、精神分析、フェミニズム(遠藤不比人)/娼婦、それは連帯するポストフェミニスト(丹羽敦子)/居住空間と女性建築家(菊池かおり)/ドリス・レッシングと家事労働の「外注化」(高島美和)/一九八〇年代とジャネット・ウィンターソンの「幸福」(植松のぞみ)/映画に見る性愛と婚姻の変遷(山口菜穂子)/ヴァージニア・ウルフの翻案作品と消えない不安(高橋路子)/フェミニズムとパシフィズム(奥山礼子)/「第三世界に女はいない」?(中井亜佐子)

- 現代の理論2023夏号

- 現代の理論・社会フォーラム

- 同時代社

- ¥1320

- 2023年07月07日

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

【特集 戦争が内包するジェンダー問題】

金 富子 フェミニズムは反戦の砦となるか

川見公子 黄土大地で生き抜いた大娘の意志を引き継ぐ

梁澄子 被害女性たちの語りが社会を動かした

池田恵理子 「記憶の暗殺者」との闘い

白崎朝子 "東アジアの「戦争=性暴力」の実態を伝え,これからの脱却をめざす"

【論考】

中原悠貴 サプライチェーンにおける企業の「責任ある鉱物調達」

郡山昌也 市民社会セクターの政策提言活動と有機農業推進の地平

楢木貴美子 樺太アイヌとして生きて 遺骨は故郷の樺太に返してやりたい

古川美佳 池明観先生の想い出 笑み、そして東アジア

土田修 仏・数百万人の年金ストとメランション

下斗米伸夫 ウクライナ戦争ー戦場の論理と停戦の条件

川見一仁 関東大震災から100年

鈴木裕子 関東大震災と金子文子

池澤美月 旧優生保護法強制不妊手術の裁判

岩崎眞美子 「母体保護」という名の支配に抗う

山之内裕明 グループホーム 「 ペンギン ヴィレッジ」を訪ねて

白崎一裕 ベーシックインカム(下)

横山弓彦 原子力基本法改正・原発回帰策の暴挙

玉田輝義 4月統一地方選挙を終えて

大野博美 185票差で負けた佐倉市長選の顛末記

【連載】

〔いつ どこに自由があったのか〕 落合恵子

〔現代の非理論〕 松本仁一

〔沖縄の助産婦、海をあるく〕 トルネイドまーりー

〔話題の文学〕 尾張はじめ

〔沖縄八重山ウオッチ〕 小林武

〔東洋医学こぼれ話〕 大木一史

〔レキオからの便り〕 鈴木次郎

〔経済分析研究会〕 大西広

〔メディア季評〕 石井彰

〔感じる映画たち〕 加田斎

〔野生動物保全の世界〕 西原智昭

〔経済動向を読む〕 小林良暢

〔ドイツに暮らす〕 フックス真理子

- 根のないフェミニズム フェミサイドに立ち向かったメガリアたち

- キム・インミョン他7名/カン・ユ/イ・ウォニュン/クク・チヘ/イ・ジウォン/ヒヨン

- アジュマ

- ¥1980

- 2021年09月24日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 3.5(4)

女性嫌悪(ミソジニー)を許さないフェミニストの必読書!

「根のないフェミニズム」とは、女性たちがあまりの女性嫌悪に「韓国を代表するフェミニスト戦士」にならざるを得なかったことを表現している。

メガリアという韓国のフェミニズム史に残る匿名の女性たちが自身の戦いを振り返るノンフィクション!

フェミニストにならなければ、私たちたち、生き残れなかった!

自分の怒りを信頼するというフェミニスト宣言

生き抜いてみせるし、勝ってみせる

メガリアが始めたこと:ポストイット運動、ミラーリング、ポルノサイト閉鎖、オンラインフェミサイドの公論化 脱コルセット運動

今の日本の女性たちにも必要な、生き残るための連帯!

- お嬢さんと嘘と男たちのデス・ロード ジェンダー・フェミニズム批評入門

- 北村 紗衣

- 文藝春秋

- ¥1760

- 2022年06月29日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 3.86(12)

貞淑という悪徳、“不真面目な”ヒロインたち、

不条理にキラキラのポストモダン、

結婚というタフなビジネス……

「男らしさ」「女らしさ」の檻を解き放て!

注目の批評家が贈る〈新しい視界がひらける〉本

・ジュリエットがロミオにスピード婚を迫った訳とは?

・フェミニズムと優生思想が接近した危うい過去に学ぶ

・パク・チャヌク映画『お嬢さん』の一発逆転!〈翻案の効用〉とは

・『マッドマックス』の主人公がもつケアの力と癒やし

・「マンスプレイニング」という言葉はなぜ激烈な反応を引き起こすのか……etc.

閉塞する現代社会を解きほぐす、鮮烈な最新批評集!

- 「AKK女性シェルター」から「DV防止法」制定へ

- 波田 あい子/内藤 和美/亀田 温子

- かもがわ出版

- ¥1650

- 2023年07月04日

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(1)

日本初の女性シェルターの創設から、その全国ネットワーク化と「DV防止法」制定へ。被害女性の支援活動を次世代に継承するために。

1章 「DV/シェルター」前史

2章 当事者によるシェルター運動

3章 「女性への暴力・駆け込みシェルター・ネットワーキング」設立から「DV防止法」制定へ

4章 エンパワーメントで読み解く「AKK女性シェルター」の活動展開

- 女のからだ

- 荻野 美穂

- 岩波書店

- ¥924

- 2014年03月20日頃

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 3.4(8)

はじめに──フェミニズムと女のからだ

第1章 女の健康運動──一九七〇年代のアメリカ

1 女と医療をめぐる状況

2 何よりも中絶の自由を──レッドストッキングス

3 女をモルモットにするな──ピル、DES、ダルコン・シールド

4 自分の子宮口を見てみよう──スペキュラムとデル・エム

5 「こちらはジェーンです」──伝説の中絶地下組織

第2章 地球を旅する本──『私たちのからだ・私たち自身』の軌跡

1 「それはこんなふうに始まった」──起源の物語

2 OBOSの魅力とは何か

3 国境を越えて

4 二つの日本版OBOS

第3章 日本のウーマン・リブと女のからだ

1 リブの誕生

2 優生保護法をめぐる対立

3 ピルへの複雑な思い

4 女のからだの日常から

第4章 一九八〇年代の攻防と、その後

1 優生保護法改定運動の再浮上

2 改悪反対運動の広がり

3 富士見産婦人科病院事件

4 富士見病院事件と女のからだ

5 阻止連と障害者運動

6 女のためのクリニック活動

第5章 生殖技術という難問

1 産むための技術の焦点化

2 不妊とフェミニズムの関係

3 生殖技術と日本の現状

4 アメリカの生殖資本主義

おわりに──女のからだは誰のもの

主要参考文献

図版出典一覧

- フェミニズムってなんのこと?

- ルイーズ・スピルズベリー/ビー・アップルビー/渡辺 薫

- 創元社

- ¥2420

- 2018年11月14日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(1)

●多文化・多民族の共生を探り、人権にかかわる複雑な諸問題に取り組むイギリス。そこで生まれた、児童・青少年のための新しい学習用テキスト・ブック、全5巻。第3巻は、フェミニズムについて、さまざまな体験談を紹介しながら、多角的に学習していきます。

●現在は「第四派フェミニズム」の中にあると言われており、すでに長い思考と活動の歴史を持つフェミニズム。国際化の時代を生きるにあたって、男女の権利や機会の平等を目指すフェミニズムについて、基本的な知識や考え方を知っておくことはとても大切です。

●なぜ「女の子だから」という理由だけで、男の子と区別されるのか、政治家や学者や企業経営者など、社会を指導したり強い権力を持つ地位や仕事には男性の方が多いのか、まずは知ることが大切な問題でありながら、分かりにくい、教えにくい主題について、Q&A方式で、楽しく学べる、本文総ルビのオールカラー学習書です。

フェミニズムについて

フェミニストってどんな人?

わたしのフェミニズム:ビー・アップルビー

わたしのフェミニズム:ルイーズ・スピルズベリー

フェミニズムはいつ始まったの?

フェミニズムは今でも重要?

フェミニズムと政治

わたしのフェミニズム:ドーン・オポーター

フェミニズムと労働

わたしのフェミニズム:ジュリー・ベントリー

フェミニズムとメディア

わたしのフェミニズム:ジェマ・ケアニー

フェミニズムと教育

わたしのフェミニズム:アドーラ・スヴィータク

フェミニズムとボディイメージ

わたしのフェミニズム:ローレン・ラヴァーン

ステレオタイプをやめる

わたしのフェミニズム:ベン・ベイリー・スミス(ドック・ブラウン)

あなたはどう思う?

用語集

索引

- 【バーゲン本】読書する女たちーフェミニズムの名著は私の人生をどう変えたか

- ステファニー・スタール

- (株)イースト・プレス

- ¥935

- 通常3~9日程度で発送

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 5.0(1)

一冊の本に何度でも出会い直し、人生の糧にできる我々はなんて幸福なんだろう。──松田青子(作家)「私はフェミニストじゃないけど」って前置きにイラっとする人は全員読もう──小川たまか(ライター)育児のため新聞記者の夢を諦め、ライターとして働くステファニーは、果てしなく続く家事と育児と仕事に追われ、閉塞的な日々を過ごす。

- フェミニズムとレジリエンスの政治

- アンジェラ・マクロビー/田中東子/河野真太郎

- 青土社

- ¥2640

- 2022年09月06日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(1)

ネオリベラリズムが蝕む女性たちの生

「仕事も家庭もあきらめないで、すべてを手に入れましょう」「欠点を受け容れ、粘り強く立ち直りましょう」「福祉に頼るのはだらしなさの証拠です」「あんなふうにはなりたくないでしょう?」--映画、雑誌、テレビにSNSと、至るところから絶え間なく響く呼びかけに駆り立てられ、あるいは抑えつけられる女性たちの生。苛烈な「自己責任」の時代を生きる女性たちに課された幾重もの抑圧をさまざまな文化事象の分析を通じて鋭く抉り出す。一九九〇年代以後のフェミニズム理論を牽引してきた著者の到達点にして、待望の初邦訳書。

- インターセクショナル・フェミニズム

- ふぇみ・ゼミ

- 堀之内出版

- ¥2200

- 2025年04月30日頃

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

キンバリー・クレンショーらが提唱し、いまや多くの社会運動のなかで注目されている概念「インターセクショナリティ」。

本書では、インターセクショナリティの視点から、これからのフェミニズムがどのように新たな社会構造の変化を求めていくべきか、さまざまな反差別の実践を題材に考えていく。

※価格は予価です。

- フェミニズムの世界史

- アンドレ・ミシェル/村上真弓

- 白水社

- ¥1046

- 1993年03月

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

先史時代から現代にいたるまでの各時代と社会における女性の条件を、男性の地位・権力との関係で考察し、それらに基づいてフェミニズム理論を構築する野心作。著名な社会学者が、独自の第三世界論の立場から、世界的な規模での女性の条件の変革の可能性を展望し、女性解放の道筋を探る。

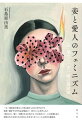

- 妾と愛人のフェミニズム

- 石島 亜由美

- 青弓社

- ¥3080

- 2023年03月27日

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 2.86(7)

一夫一婦制度が確立した明治期から2010年代までの新聞・雑誌や文学を精読し、ときに「純粋な恋愛の遂行者」として知識人に称賛され、ときに「眉をひそめられる不道徳な存在」として排除された女性たちの存在に光を当てるフェミニズム研究の裏面史。

はじめに

第1章 明治の妾ーー一夫一婦の裏面の妾という存在

1 法制度からみる妾の位置づけ

2 妾の近代文化

3 文学に描かれた妾

第2章 戦前の愛人ーー恋愛をする人

1 近代日本フェミニズムの出発点ーー恋愛/一夫一婦/妾の否定

2 愛人の登場ーー一九一〇年代まで

3 一九二〇年代の愛人像ーー文学作品・婦人雑誌・新聞から

第3章 一九三〇年代の妻と妾ーー妻の嫉妬と閉塞感

1 「嫉妬する妻」の構築

2 一九三〇年代の「妻」「妾」の身の上相談

第4章 戦後の愛人ーー働く女性、性的存在、不道徳な存在

1 戦後愛人の原型ーー一九四〇年代後半から五〇年代

2 週刊誌のなかの愛人

初出一覧

おわりに

【お詫びと訂正】

本書の第1章の注番号に誤りがありました。

38ページの注番号(18)が抜けていました。校正時の確認不足で誠に申し訳ありません。

38ページの6行目の文章に注番号(18)を追加し、13行目の引用文に付してある現在の(18)以降の注番号の数字をすべて1つずつ増やしたものが正しい注番号です。

38ページ:6行目の文章に注番号(18)を追加。

小山が「観念論」と指摘している(18)ように、近代日本の婚姻制度の基盤が固まる状況でどのような観念(ジェンダー意識)が立ち上がっていたのかを考察するのに適した素材であるからだ。【以下の注番号がずれる】

なお、88ページから始まる第1章末の注は番号・内容ともにすべて正しく、本文の注番号を修正するとすべて合致します。

著者と読者のみなさまにご迷惑をおかけしたことを、心からお詫びします。

なお、本書の電子書籍版は、正しい注番号に修正してあります。

青弓社編集部 2023年3月17日

- 日本のフェミニズム

- 井上 輝子

- 有斐閣

- ¥2420

- 2021年12月08日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 3.5(3)

明治維新後150年の日本のフェミニズムの歴史を,主要な人物や思想に焦点を当てながら,一貫した視点で書き下ろしたテキスト。1970代以降を扱う後半は,フェミニストとしての著者自身の足跡をまとめる構成となった。絶筆となった「断章──2021年夏」も収録。

プロローグ 世界のフェミニズムの流れと日本

Part1 日本のフェミニズム その1 1868〜1970

第1章 「イエ」制度に抗した第一波フェミニズム

第2章 日本国憲法による男女平等保障の下で

Part2 日本のフェミニズム その2 1970〜

断章──2021年夏

1 2人のフェミニスト──山川菊栄と田中寿美子

2 ウーマン・リブの思想と行動

3 私とフェミニズム──懇話会から女性学へ

年表

- 性差事変

- 小谷真理

- 青土社

- ¥2860

- 2021年11月19日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

ファンタジー・SF・ジェンダー

きらめく都市空間の隅々に仕掛けられた、さまざまな魔法の網! それが罠、妄想と知っても潔く捨てられない……。一発逆転の「幸せ」を夢見て積み重ねられる現代の「シンデレラ・ストーリー」。今を生きるファンタジーやSF、アニメなど様々な時空を横断しつつ、混沌とした時代の欲望の形を模索するーー。

- フェミニズム理論

- 江原 由美子

- 岩波書店

- ¥2970

- 2009年11月27日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

社会構築主義のインパクト、多様性の承認。バックラッシュと新自由主義、「女性の貧困化」。社会理論がその方向性を見定めがたく彷徨する間に、ひとびとの身体・生命はグローバルな取引の激流に投げ出された。フェミニズムは近代リベラリズムの何を乗り越えるのか。ジェンダーの壁を越えた承認と再分配の理論構築へ、丹念に積み重ねられた論考を紹介。

- 男性解放批評序説 フェミニズム・トランスジェンダー・メンズリブ

- 杉田 俊介

- ホーム社

- ¥1980

- 2025年09月26日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 4.0(2)

男性特権にいかに向き合うか、「弱者男性」論は差別的か、自らの「痛み」を消さない男性学はあるかーー。

著者が近年さまざまな媒体で発表した、フェミニズムやトランスジェンダー、そしてメンズリブなどジェンダーに関わる重要な考察を一冊にまとめた、著者初の男性学批評集。

加害と疎外が複雑に絡み合う「男性問題」のジレンマを、丁寧に解きほぐす一冊。

◆目次◆

はじめにーーこれからの男性解放批評のために

【1】

男が男を省みるーー加害性と疎外の複雑なねじれ

「痛み」を消さない男性学を

男性特権にいかに向き合うか

澁谷知美+清田隆之編『どうして男はそうなんだろうか会議』を読む

【2】

私の性被害

村上春樹『女のいない男たち』を読む

村上春樹『街とその不確かな壁』を読む

「真の弱者は男性」「女性をあてがえ」--ネットで盛り上がる「弱者男性」論は差別的か?

インセルとは誰か?

批評と男性性ーー男性解放批評に向けて

渡部直己『子規的病牀批評序説』を読む

松浦理英子と男性解放批評

魯迅と暗黒男性批評

トランスジェンダー/フェミニズム/メンズリブーー『笙野頼子発禁小説集』に寄せて

日本的男性性とアパシーーー交差的な対抗運動のために

【3】

男性解放批評とは何か?--終わりに代えて

あとがき

◆著者略歴◆

杉田俊介 (すぎた しゅんすけ)

1975年生まれ。批評家。『フリーターにとって「自由」とは何か』(人文書院)でデビュー。以後、文芸評論や労働・貧困問題について著述。著書に『非モテの品格』『マジョリティ男性にとってまっとうさとは何か』(ともに集英社新書)、『男がつらい!』(ワニブックス)、『宮崎駿論』(NHKブックス)、『糖尿病の哲学』(作品社)など多数。差別問題を考える雑誌『対抗言論』(法政大学出版局)では編集委員を務める。

- 【バーゲン本】フェミニズム歴史事典

- ジャネット・K・ボールズ 他

- (株)明石書店

- ¥3575

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

- 社会・からだ・私についてフェミニズムと考える

- 井上彼方

- 社会評論社

- ¥990

- 2021年01月04日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

フェミニズムは、社会を問い、制度を問い、人々の価値観を問うてきた。この本では、そんなフェミニズムについて、改めて「からだ」という観点から考える。

セックスワーク、トランスジェンダー、ルッキズム、アスリート、写真や表現、ミソジニー…etc.いくつもの論点や視点を行き来しながら、個人的なものであり社会的なものでもある、私たちの「からだ」の広がりについて考え、そこにいる他者とのつながりをフェミニズムとともに模索する。

第1章 どのような姿勢で社会問題について考えるべきか

尊厳があるかないかではなく、しんどさの意味の平等を(要友紀子)

取るに足らないおしゃべりの中から(鈴木みのり)

♦インタビュー♦誰かを排除しないスポーツ界へ(下山田志帆)

第2章 自分自身を振り返りながら、人との関係性を考える

♦インタビュー♦モデルとの関係性から考える「表現者としての被写体」(インベカヲリ★)

*往復書簡*「ルッキズム」とどうやって生きてきたか─なかったことにしないための往復書簡─(依田那美紀・井上彼方)

小説 龍とカナリア(オーガニックゆうき)