消費税 の検索結果 標準 順 約 2000 件中 101 から 120 件目(100 頁中 6 頁目)

- 「税関の税務調査」と消費税の更正の請求

- 八ッ尾順一/杉澤雄一

- 清文社

- ¥3300

- 2024年04月12日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

輸入取引の流れや消費税・関税の仕組みを押さえたうえで、税関の税務調査から消費税の更正までの一連の流れを詳解。具体事例や申告書記載例を掲げ、わかりやすく解説。

1章 貿易取引と税金

2章 税関の輸入後事後調査

3章 更正の請求と具体事例

- 令和2年3月改訂 消費税の軽減税率と設例による申告書の書き方

- 清文社

- ¥2860

- 2020年04月09日頃

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

還元ポイントに係る具体的な経理処理からインボイスの導入まで。最新情報のポイントを押さえ豊富な設例で付表から申告書作成までの手順をわかりやすく解説!

- 三訂版 医療・福祉施設における消費税の実務

- 安部 和彦

- 清文社

- ¥3080

- 2023年09月26日

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

「損税」問題ほか、医療・福祉分野の消費税実務に携わるすべての方のニーズに応える!!令和5年度の税制改正等、最新の情報にアップデート。

- 否認事例にみる法人税・消費税 修正申告の実務(五訂版)

- 諸星健司

- 税務研究会出版局

- ¥3850

- 2025年11月17日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

◇法人税の申告に誤りがあった場合、消費税の経理処理方法によって修正金額が相違するなど、修正の仕方が複雑になるケースが少なくありません。

◇本書は、収益・費用の計上、資産の低廉譲渡等、役員給与・退職給与、貸倒損失、交際費など税務調査で特に問題となる事項・修正の多い事項を中心に、それぞれの前期・当期の仕訳、別表四、五(一)の修正項目につき、消費税の税込・税抜処理の違いもあわせて豊富な事例を用いて詳しく解説しています。

◇令和5年10月1日からスタートしたインボイス制度により、インボイス発行事業者からの課税仕入れでないと仕入税額控除の適用が受けられません。仕入税額控除の適用を受けるため課税事業者数が増加し申告件数も増えていますが、それに伴い申告ミスも発生しやすくなっています。また、リース会計基準の改正によりオペレーティング・リースについては企業会計と税務処理とに乖離が生じることになります。

◇五訂版では、前版刊行以降の改正事項を反映したほか、インボイス制度の取扱い及び新リース会計基準の内容等を織り込みました。

※本書は、令和7年6月30日現在の法令・通達に基づいています。

第1章 消費税に係る法人税の経理処理及び調整事項

第2章 収益・費用

第3章 資産の低廉譲渡等

第4章 売上割戻し・仕入割戻し

第5章 減価償却資産の取得価額・償却開始時期

第6章 資産の評価損

第7章 役員給与・退職給与

第8章 子会社再建又は整理の損失負担金等

第9章 福利厚生費

第10章 貸倒損失

第11章 リース取引

第12章 組織再編等

第13章 交際費等

第14章 使途不明金・使途秘匿金

第15章 課税仕入れの帳簿への記載及び適格請求書等の保存要件を欠く仕入税額控除の否認事例と修正手続

第16章 税抜経理に伴う消費税等の前期否認額に係る当期の処理

第17章 税効果会計に係る法人税の処理

第18章 時価会計・ヘッジ会計

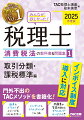

- 2025年度版 みんなが欲しかった! 税理士 消費税法の教科書&問題集 1 取引分類・課税標準編

- TAC株式会社(税理士講座)

- TAC出版

- ¥3190

- 2024年08月28日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

【効果的に学習できる教科書&問題集一体型! 】

多くの合格者を輩出してきたTACの税理士完全合格メソッドを書籍化!

30年を超える長年の受験指導実績に基づくTAC式の税理士試験完全合格メソッドを、「教科書&問題集」としてお手元にお届けします。

まさに「みんなが欲しかった」税理士の教科書!

消費税法の膨大な学習範囲から、合格に必要な論点をピックアップし、イラストを用いて各事例をわかりやすくまとめました。

【主な特長】

□学習の全体像の確認!

各Chapterの冒頭でChapterのSection構成や学習の概要を解説しています。

また、書籍前付には消費税法学習の全体像として、課税対象のイメージ、消費税の申告書と各Chapterとの関連を掲載しています。

学習状況を確認しながらより効率よく学習を進めていけます。

□さまざまな事例をイラストを用いて詳しく説明!

イラストや図表を用いてまとめた図解で、学習する内容のイメージをつかみつつ学習できます。

□本文は極力シンプルで一読明解!

例題も入っているから、具体的なゴール(試験でどのような問題を解ければよいのか)をイメージしながら学習できます。

□理論対策として重要条文も掲載!

重要条文も解説とともに掲載しています。個別理論問題対策に論点を正確に理解しましょう。

□つまづきポイントもきちんとフォロー!

多くの受講生がつまづいてきたちょっとした疑問や論点について、ひとことコメントとしてまとめてあるので、学習上のつまづきを事前に防止できます。

□教科書&問題集一体型!

教科書と問題集が1冊にまとめてあり、教科書編には問題集編へのリンクがあるので、効果的にインプット学習&アウトプット学習を進められます。

☆24年度版から教科書と問題集を取り外しできるようになりました!

★繰り返し勉強できる! ★

答案用紙ダウンロードサービス対象書籍!

【改訂内容】

*Chapter1、4、5、6、7を改訂

*書籍全体にわたって、よりわかりやすくするために、内容を見直し

*前付の試験情報等を改訂

- 消費税調査における是否認の接点 三訂版

- 和氣 光

- 大蔵財務協会

- ¥2037

- 2018年09月14日頃

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 5.0(1)

消費税の税務調査は、通常、個人事業者の場合には所得税の調査と、法人の場合には法人税の調査と併せて行われ、所得税・法人税の誤りにより連動して生ずる消費税の否認事例は、これらの税と併せて是正されます。本書では、消費税固有の誤りに関する是否認事項について、一見、形式的には同様の事実関係であっても、微妙な差異によって生じる取扱いの違いを解説します。近年特に誤りの多い事例を加え、計42事例を収録。

1 課税事業者の選択(その1)《課税事業者の選択により課税事業者となる課税期間》 ※

2 課税事業者の選択(その2)《課税事業者の選択手続に係る事業を開始した日の属する課税期間に該当の有無》 ※

3 基準期間が免税事業者である場合の課税売上高の計算

4 保証債務履行のための資産の譲渡

5 外国人バイヤーに対する商品の販売

6 建設資材の残材の売却

7 賃貸マンションの原状回復費用

8 損害賠償金の支払に代えて商品を買い取る場合

9 インターネットにより学術論文を取り寄せる場合の消費税の課税関係 ※

10 土地収用法に基づく対価補償金の収受

11 海外の市場調査の内外判定

12 法人の役員への資産の贈与

13 土地の貸付けか施設の貸付けか

14 介護事業に係る非課税対象の判定 ※

15 マンション賃借の課税仕入れ

16 輸出商品の受託製造

17 国内支店がある外国法人から受ける受託販売手数料

18 国外の旅行業者のために行う国内の宿泊施設等の手配料金

19 郵便による輸出をした場合における輸出証明の適用誤り ※

20 子会社に原価相当額で提供する電気料金等

21 委託販売に係る対価の額

22 ポイントシステムにおいて、ポイント運営会社がポイント会員が行使したポイント相当額を代位弁済する場合の取扱い ※

23 軽油の販売に係る軽油引取税相当額

24 未経過固定資産税の取扱い

25 商店街の広告塔整備の負担金

26 出張旅費の仕入税額控除

27 出向先事業者が出向元事業者に支払う給与負担金の処理 ※

28 夜勤補助金の支給

29 役員に支給する交際費

30 区分所有権物に係る共益費及び修繕積立金の仕入税額控除の可否 ※

31 転売目的で取得する現住建造物の仕入税額控除の取扱い

32 建設仮勘定に係る仕入税額控除の時期 ※

33 借上社宅に係る課税売上割合の計算

34 課税仕入れに係る帳簿の記載事項

35 簡易課税制度選択不適用届出書の提出

36 相続により課税事業者となった個人事業者の簡易課税制度の適用

37 事業区分の判定(その1)加工賃等を対価とする役務の提供

38 事業区分の判定(その2)事業の種類ごとの区分

39 事業区分の判定(その3)第3種事業と第5種事業

40 法人の確定申告書の提出時期

41 社団(財団)法人等の税額計算の会計単位

42 寄附金収入がある一般社団法人に係る仕入税額控除の計算

※印は今回新たに追加した項目となります。

- 知っておきたい消費税 令和5年版

- 霜崎 良人

- 大蔵財務協会

- ¥1540

- 2023年05月19日

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

事業経営者や経理担当の方々にとって、複雑といわれる消費税の基本的仕組みや申告・納付する消費税額等の計算方法、消費税の届出関係にポイントをおき、図・表、イラストを使い平易に解説。今版は、令和5年10月から開始される適格請求書等保存方式の解説など前回版(令和3年版)以降の改正に対応。また、巻末には令和5年度税制改正のポイントを収録。

● 主要項目を整理して、簡潔明瞭に解説!

● 消費税を理解するために身近な事例を掲載し、多くの図や表、イラストを使い平易に解説!

● 令和5年4月1日現在の最新の法律により解説!

● 令和5年10月から開始される適格請求書等保存方式の解説のほか、令和5年度税制改正のポイントを収録。

- 令和6年版 消費税の取扱いと申告の手引

- 大谷 靖洋

- 公益財団法人 納税協会連合会

- ¥5500

- 2024年07月12日頃

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

*Web版サービス付き

消費税に関する最新の関係法令や通達等を体系的に編集し、設例による申告書の記載例と各種届出書等の記載要領を収録した実務手引書。

- 基礎から身につく消費税 令和5年度版

- 和氣 光

- 大蔵財務協会

- ¥2090

- 2023年06月06日

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

本書は、消費税の初学者に理解しやすいよう、制度を平易かつ網羅的に解説した基本テキストとして、経理担当者、会計事務所スタッフ、金融機関などに長くご利用いただいています。インボイス制度への準備が進んでいる事業者にとっても、令和5年度税制改正では、小規模事業者向けの特例や、少額な返還インボイスの交付義務免除など、実務上影響が大きい改正が多く、改めて確認しておきたいところです。初めて消費税の実務に携わる事業者のために、消費税のしくみ、課税対象など基本的事項を解説しているほか、税負担と実務負担への配慮から、初めての申告・納税に対応できるよう導入された「2割特例」の申告書作成例を掲載しています。

- 図解 消費税 令和2年版

- 漢 昭弘

- 大蔵財務協会

- ¥3410

- 2020年07月22日頃

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の適正化、高額特定資産である棚卸資産等について調整措置の適用を受けた場合の納税義務の免除の特例の制限など令和2年度税制改正に加え、新型コロナウイルス税特法で創設された課税選択届出の特例などを盛り込んだ最新版。控除対象外消費税額の計算例を複数税率に対応したほか、令和3年から事業者登録が始まるインボイス制度について詳解。

- 消費税の実務と申告(令和8年版)

- 和氣光

- 大蔵財務協会

- ¥4400

- 2025年10月31日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

- 消費税と政治

- 上川 龍之進

- 有斐閣

- ¥3630

- 2025年12月05日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

日本の財政赤字はなぜ生まれ,なぜ再建が進まないのか。本書は財政再建策としての「消費税」をめぐる政治的攻防を軸に,首相たちの動機のパターンを描き出す。官僚や財界,世論がその過程にいかに影響を与えたのか。財政と民主主義の関係を考えるための必読の一冊。

序章 日本の財政赤字の謎

第1章 財政赤字と財政再建の政治学

第2章 財政再建の政治課題化

第3章 消費税導入への道

第4章 政権交代と消費税増税

第5章 財政構造改革とその挫折

第6章 小泉改革とその呪縛

第7章 民主党政権による消費税増税の決定

第8章 安倍一強と財務省の凋落

終章 総括と展望

- 理解が深まる 消費税インボイス制度QA

- 金井恵美子

- 税務研究会出版局

- ¥2200

- 2022年01月14日頃

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 1.0(1)

●令和5年10月にはじまる適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、国税庁に登録した事業者が発行したインボイスを受け取って保存することが仕入税額控除の要件となります。免税事業者は仕入税額控除ができないという理由で取引から排除される可能性などがあるため、課税事業者となって事業者登録をするべきか検討しなければなりません。また、インボイスの授受と保存の事務に対応するためには、売手の立場、買手の立場の両面から準備をしておかなければなりません。

●本書は、令和5年10月から導入されるインボイス制度について

・どのような仕組みなのか?

・何を準備すればいいのか?

など基本的な内容から電子インボイス対応までQA方式でわかりやすく解説しています。

●日本版peppol、経理業務のデジタル化についても取り上げ、インボイス制度の導入による業務の変化がイメージできます。

●企業経理担当者と税理士先生、システム会社との連携がスムーズになる1冊です。

<取材協力>

電子インボイス推進協議会

日本国内で活動する事業者が共通的に利用できる電子インボイス・システムの構築を目指し、電子インボイスの標準仕様を策定・実証し、普及促進させることを目的として、設立。英語名称:E-Invoice Promotion Association、略称 EIPA。

<編集協力>

株式会社インフォマート

国内最大級の BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームで、取引関係のある企業と企業を、社内を、ビジネスパーソンを、つないで結び、会社経営、ビジネススタイルを大きく変えるシステムを提供する。

- 令和6年4月1日締切分 フリーランス&個人事業主向け はじめての消費税申告

- メディアックス

- ¥1100

- 2023年12月20日

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 5.0(1)

2023年10月からスタートしたインボイス制度。売上1,000万円に満たないフリーランスや個人事業主の免税事業者も、インボイス発行事業者になると消費税納税を余儀なくされ、令和6年の消費税申告の人口は過去最大になるといわれています。いまだインボイス制度についてよくわかっていない人が多い中、来年3月には消費税申告を行わなければならず、今後ますます混乱することが予想されます。

本書は、はじめて課税事業者になったフリーランスや個人事業主の人をメインターゲットに、消費税申告をわかりやすく解説するムックです。

一般課税、簡易課税に加え、期間限定の「二割特例」と、3つの方式による納税方法の違いや申告方法を、実際の記入例を紹介しながら、わかりやすく手順解説していきます。もちろんインボイスの制度についても一からやさしく紹介します。

インボイス制度についての解説ムックはたくさんありますが、その後に待ち構えている消費税申告の書き方まで解説するものとしては初のムックとなります。

- Q&A消費税インボイス制度・電子取引データ保存制度の要点

- 清文社

- ¥1650

- 2023年03月10日

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 5.0(3)

- 消費税法規通達集〈令和7年8月1日現在〉

- 日本税理士会連合会/中央経済社

- 中央経済社

- ¥4840

- 2025年09月26日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

消費税法令規通達、地方税法令規ほか消費税関係法規通達を収録。今版はリース譲渡に係る延払基準の廃止及び経過措置、電帳法関係制度や輸出物品販売場制度の見直しをフォロー

- 消費税が国を滅ぼす

- 富岡 幸雄

- 文藝春秋

- ¥990

- 2019年09月20日頃

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 3.5(6)

消費税は、多く稼いだ者が多くを払う税の大原則に反し、稼ぎの少ない者の負担が増す「悪魔の仕組み」だ。税制研究の泰斗は、「大企業が優遇されている法人税制の欠陥を正せば、消費税増税なしに日本経済の再建は可能である」と断言する。税制面から日本復活の方策を提言。

- 改訂版 Q&Aでよくわかる 消費税 インボイス対応 要点ナビ

- 熊王 征秀

- 日本法令

- ¥2090

- 2021年10月21日頃

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 5.0(3)

令和5年10月、インボイス制度スタート!

国税庁改訂Q&A等、最新情報を盛り込みリニューアル!

◆令和5年10月からの日本型インボイス制度(適格請求書保存方式)のスタートで経理環境はこう変わる!

◆制度導入前の準備対策、適格請求書の要件等の確認、導入後の留意点をQ&A形式でわかりやすく解説

◆発行事業者公表サイトの設置、電子データの保存義務、相続があった場合の取扱い、課税期間をまたぐ適格請求書等、国税庁改訂Q&Aの項目を網羅!

- 改訂増補 不動産の取得・賃貸・譲渡・承継の消費税実務

- 清文社

- ¥2860

- 2021年06月02日頃

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

巨額の税リスクを抱える不動産の消費税実務。税制改正、注目判決など重要事項を加えた改訂版!令和3年度改正をフォローした最新税務。注目の重要裁決・裁判例を追加し解説。「消費税経理通達関係Q&A」も解説。豊富な図表と設例・計算例によって理解できる。

- 税理士試験教科書・問題集消費税法1基礎導入編【2022年度版】

- ネットスクール株式会社

- ネットスクール出版

- ¥2750

- 2021年08月12日頃

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

●学習書としてのメリット

本書は、独学者でもしっかり学べて確実に合格できる教材づくりをコンセプトに、長年受験講座で指導をしてきた講師が自ら執筆・監修した学習教材です。

税理士試験の幅広い出題範囲を網羅し、最新の出題傾向や最新の法令等に基づいて作成しているため、税理士試験対策として最適な学習教材となっています。

●本書のメリット

受験生が段階的かつ効率的に学習を進められるよう「基礎導入編」「基礎完成編」「応用編」の3部構成としています。内容説明では、側注部分に講師からの補足説明を数多く記載し、受験生の疑問を未然に解決するとともに、より理解を深めることができるよう工夫しました。また、学習途中において独学から講座受講に変更したい場合でも、スムーズにその切り替えができるよう受験講座の学習カリキュラムの進行に合わせて教材を作成しました。

●本書の学習内容

基礎導入編は、これから消費税を学習する方々にとっての入門書となります。この基礎導入編で1消費税が課税される取引、2その消費税を納税する義務を有する者、3その納税者が納付する消費税額の計算の基礎について詳しく学習します。なお、基礎導入編は教科書と問題集を合わせた作りとなっており、教科書でインプット、問題集でアウトプットを繰り返すことでより効率的に学習を進められるよう配慮しました。

●その他サービス

問題集の答案用紙については、繰り返し練習ができるようにダウンロードサービスを行っています。

弊社HPより「読者の方へ」⇒「税理士試験/科目」⇒「答案用紙」

●改訂について

本書は、2021年4月1日現在の施行法令に基づいて作成しています。