フェミニズム の検索結果 高価 順 約 680 件中 221 から 240 件目(34 頁中 12 頁目)

- アメリカの第二波フェミニズム

- 吉原令子

- ドメス出版

- ¥3080

- 2013年12月

- 取り寄せ

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(1)

女性解放運動から第三波フェミニズムの誕生まで。浮かび上がるもうひとつのアメリカ現代史。

- 筒井康隆コレクション(5)

- 筒井康隆/日下三蔵

- 出版芸術社

- ¥3080

- 2016年05月19日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

高級リゾートホテルに泊まる紳士淑女。美食を満喫し、洒落た会話も弾むなかで完全密室の殺人が起こる表題作など、筒井康隆の傑作犯人当てミステリ!

- アメリカのフェミニズム運動史

- 栗原 涼子

- 彩流社

- ¥3080

- 2018年04月04日頃

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(1)

アメリカの憲法では、

いまだに、男女平等が明記されていない、

って知っていますか?

1920年に女性参政権を獲得した後、

アメリカの「フェミニズム運動」は、

どのように展開されたのか──

全米女性参政権協会(NAWSA)、

全国女性党(NWP)、

全国女性有権者同盟(NLWV)の組織の膨大な一次資料をもとに、

1910年代の女性参政権運動、

1920年代半ばにかけてのNWP内における

平等憲法修正条項(ERA)を作成するまでの過程と

NLWVの母性保護を基軸とした社会福祉法制定過程に焦点を当てる。

さらに、「第一波フェミニズム」の思想と実践の成果は、

「第二波フェミニズム」にどのように継承されたのか、

ニューヨークのラディカル・フェミニズムの組織をとおして考察する。

- 二重に差別される女たち ないことにされているブラック・ウーマンのフェミニズム

- ミッキ・ケンドール/川村まゆみ/治部れんげ

- DU BOOKS

- ¥3080

- 2021年08月27日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(1)

あなたの「フェミニズム」は大丈夫?

主流の白人フェミニストが提唱する「シスターフッド」に対して、

BLMの時代、「ブラック・フェミニズム」からの切なる訴えとは━━?

白人女性=自分に置き換えると見えてくる、シスターフッドのあるべき姿ーー

●米「タイム」誌 2020年読むべき本100に選出

●ワシントンポスト 2020年注目すべきノンフィクションブックに選出

●英BBC 2020年ベスト・ブック100に選出

●NYタイムズ ベストセラーリスト10週間ランクイン

「教育を受け、安定した職業に就く日本のフェミニストが本書を手に取って読むと居心地の悪さを感じる記述が少なくないだろう。ただし、目を逸らさずに『白人女性』

『主流派のフェミニスト』への批判を自分に置き換えながら読み進めてほしい。」

━━治部れんげ(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授)

主な内容

・連帯はいまだに白人女性のためのもの ホワイト・フェミニズムの罪ーー中・上流階級の白人

女性以外を排除するフェミニズムとは

・銃による暴力 セイ・ハー・ネームーー銃に命を奪われた黒人女性たちにも名前はあった

・#FASTTAILEDGIRLSと自由 レイプ・カルチャーへの抵抗ーー被害者非難より加害者にならない教育を

・降り注ぐ家父長制 コミュニティーに内在する家父長制の害ーー白人カルチャーを模倣した根深い性差別

との闘い

・〇〇にしては、かわいい コミュニティーの内外に存在するカラリズムとテクスチュアリズムーー

白人至上主義の美学

・恐怖とフェミニズム ホワイト・フェミニズムよ、白人至上主義の家父長制から抜け出し、異人種への恐怖を

手放して、全女性のために立ち上がれ

・人種と貧困と政治 投票権は民主主義の柱である 万人のために確約せよ

・教育 教師によるいじめ、学校から刑務所へのパイプライン、常駐警官への依存を断ち切る

・アライ、怒り、共犯者 ホワイト・フェミニズムはプラットフォームと人的・物的資源を差し出して、真の支援を

「ミッキ・ケンダルはフェミニストたちーー特に白人フェミニストーーに書状を突きつけた。ムーブメントの担い手である我々が記憶にとどめるべき人種差別の歴史と、インターセクショナルな視点及び人種差別反対主義に焦点を当て、前進する必要性を訴えている

ーーダイアナ・アンダーソン、『Problematic』著者

「『フッド・フェミニズム』〔原題〕はフェミニスト必読の1冊だ。メインストリームのフェミニスト・ムーブメントの欠陥を問いただし、黒人女性たちについて知るべき知識を提供している。ケンダルはア…

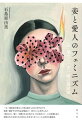

- 妾と愛人のフェミニズム

- 石島 亜由美

- 青弓社

- ¥3080

- 2023年03月27日

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 2.86(7)

一夫一婦制度が確立した明治期から2010年代までの新聞・雑誌や文学を精読し、ときに「純粋な恋愛の遂行者」として知識人に称賛され、ときに「眉をひそめられる不道徳な存在」として排除された女性たちの存在に光を当てるフェミニズム研究の裏面史。

はじめに

第1章 明治の妾ーー一夫一婦の裏面の妾という存在

1 法制度からみる妾の位置づけ

2 妾の近代文化

3 文学に描かれた妾

第2章 戦前の愛人ーー恋愛をする人

1 近代日本フェミニズムの出発点ーー恋愛/一夫一婦/妾の否定

2 愛人の登場ーー一九一〇年代まで

3 一九二〇年代の愛人像ーー文学作品・婦人雑誌・新聞から

第3章 一九三〇年代の妻と妾ーー妻の嫉妬と閉塞感

1 「嫉妬する妻」の構築

2 一九三〇年代の「妻」「妾」の身の上相談

第4章 戦後の愛人ーー働く女性、性的存在、不道徳な存在

1 戦後愛人の原型ーー一九四〇年代後半から五〇年代

2 週刊誌のなかの愛人

初出一覧

おわりに

【お詫びと訂正】

本書の第1章の注番号に誤りがありました。

38ページの注番号(18)が抜けていました。校正時の確認不足で誠に申し訳ありません。

38ページの6行目の文章に注番号(18)を追加し、13行目の引用文に付してある現在の(18)以降の注番号の数字をすべて1つずつ増やしたものが正しい注番号です。

38ページ:6行目の文章に注番号(18)を追加。

小山が「観念論」と指摘している(18)ように、近代日本の婚姻制度の基盤が固まる状況でどのような観念(ジェンダー意識)が立ち上がっていたのかを考察するのに適した素材であるからだ。【以下の注番号がずれる】

なお、88ページから始まる第1章末の注は番号・内容ともにすべて正しく、本文の注番号を修正するとすべて合致します。

著者と読者のみなさまにご迷惑をおかけしたことを、心からお詫びします。

なお、本書の電子書籍版は、正しい注番号に修正してあります。

青弓社編集部 2023年3月17日

- ケベックのフェミニズム

- ミシュリンヌ・デュモン/矢内琴江

- 春風社

- ¥3080

- 2023年04月12日

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

長年フェミニスト・スタディーズを行ってきた著者が、孫娘に語るように綴ったカナダのケベック州における女性たちの歴史。

日本語版序文

序文

プロローグー1890年代頃の17歳の女の子たち

第1部 組織する女性たち 1893-1912

1.フェミニズムの誕生

2.全国カナダ女性評議会のモンレアルの女性たち

3.キリスト教フェミニズム

4.全国サン・ジャン=バティスト連盟

5.活動するフェミニストたち

第2部 選挙権を要求するフェミニストたち 1913-1940

6.モントリオール・サフラージュ協会と選挙権への反対

7.連邦議会選挙の選挙権

8.ケベックにおける初の試み

9.ローマ会議

10.新たな2つのフェミニスト団体

11.経済危機でも続く選挙権のための闘い

12.勝利のストラテジー

インターリュードー1940年代頃の17歳の少女たち

第3部 市民となった女性たちの参画への試み 1940-1969

13.第二次世界大戦の最中

14.女性のための政治的対立

15.1950年代にフェミニストはいるのか?

16.女性たちと「彼女たちの」静かな革命

17.ケベック女性連盟とAFÉNASの設立

18.バード委員会

第4部 沸き立つフェミニズム 1969-1980

19.新たなフェミニズムの出現

20.ラディカル・フェミニストたちの過激行動

21.ケベック女性連盟とその多様な現場

22.波を起こすフェミニズム

23.困難な状況にある女性たちの支援

24.フェミニスト意識を探究するアーティストたち

25.多様化し深化するフェミニズム

26.1980年州民選挙によって分断されるフェミニスト

第5部 世界を変えるための活動 1981年から今日まで

27.変化するフェミニズム

28.フェミニストの新たな目的

29.論調を変えるフェミニズムのメッセージ

30.アンチ・フェミニズムの台頭

31.エネルギーが活発化する選挙権獲得50周年

32.新たな行動の始まりの印、パンとバラのマーチ

33.2000年世界女性パレード

34.新たなフェミニズム論争

エピローグー2008年の17歳の少女たち

謝辞

訳者あとがき

引用元

参考文献

図版一覧

索引

- エンパワーメントの詩学

- 高原 幸子

- 晃洋書房

- ¥3080

- 2023年04月17日

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

「フラジリティ(感性)」・「表象」・「言説」・「自然」

“個”が差異を超越できる“世界“を見据え、実在する人間社会のジェンダーや美学を繊維な表現で紡ぐ。

秦 辰也(近畿大学国際学部教授・シャンティ国際ボランティア会副会長)

第1部 フラジリティ(感性)と身体

第 1 章 フラジリティ(感性)の身体的次元

1 - フェミニズム認識論に向けて

2 - コンシャスネス・レイジング(CR)の流れ

3 - ウーマン・リブと身体への問い

4 - 自助と互助のあわい

5 - ヒューマニズムと実存

第 2 章 演劇セラピーとエンパワーメントータイー日移住女性たちの経験からー

は じ め に

1 - 日本へ働きにいかなければならなかった

2 - わたしたちは女性だから

3 - 自分たちの「ホーム(居場所)」

4 - 経験は詩になりうる

お わ り に -エンパワーメントの意味ー

第 3 章 フラジリティ(感性)の主体形成

1 - エンパワーメントに向けて

2 - 主体形成の被傷性

3 - ラディカル・デモクラシーの行方

4 - 経験のアポリア

第2部 フラジリティ(感性)と表象

第 4 章 別の身体になることーエヴァ・ヘッセの空間性と自己意識ー

は じ め に

1 - 人が見るフレームを覗く

2 - リアルを感じる

3 - 非物質性の空間

4 - 自己とイメージの物質性 -愚かさに宿る夢ー

お わ り に

第 5 章 フラジリティ(感性)の表象的次元

1 - 性的差異と普遍的なもの

2 - 感性の分有

3 - 翻訳可能性

4 - 詩学と悲劇的なもの

第3部 イメージと象徴

第 6 章 従軍慰安婦を表現する平和の少女像の象徴様式 -エルンスト・カッシーラーの神話的思考に照らし合わせてー

は じ め に

1 -『表現の不自由展・その後』をめぐる攻防

2 - モニカ・メイヤーのインスタレーションに通底するもの

3 -「従軍慰安婦」を象徴するということ

4 - 個人的な体験と視覚表現

5 -「慰安婦」をめぐる公的言説の環境

お わ り に

第 7 章 象徴様式の哲学

1 - 道徳的イメージをめぐって

2 - シンボルを操る動物

3 - 神話とフラジリティ(感性)

4 - 生と精神

第4部 「自然」とジェンダーの交錯

第 8 章 呼吸するコミュニティ・アートー植物的生物としての私たちー

は じ め に

1 - コミュニティセンターとしての会館

2 - 空間の広がり

3 - 社会とのつながり

お わ り に

第 9 章 ファブリック製品とジェンダーに配慮した生産ーフェアトレードの試みを通じてー

は じ め に

1 - フェアトレードと国際協力

2 - ソーシャル・ビジネス

3 - 布の象徴作用

4 - オルタナティブな構造のあり様

お わ り に

- フェミニズムとわたしと油絵

- 金谷 千慧子

- 明石書店

- ¥3080

- 2023年09月14日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

「NPO法人女性と仕事研究所」等で女性の労働・仕事およびNPOをテーマに長年活動してきた著者が、趣味として創作活動を行ってきた油絵・絵画と生涯のテーマであるフェミニズムとの関係を問い直す。ヌード絵画と女性の問題等を深く考察し、まとめた一冊。

- フェミニスト・ファイブ

- レタ・フォング・フィンチャー

- 左右社

- ¥3080

- 2024年12月

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 4.67(3)

2015年国際女性デー、中国で痴漢反対のステッカーを配布しようとし、逮捕された5人の女性がいた。なぜ独裁者は、武器を持たない彼女たちを恐れたのか?独裁者(習近平)が指導する家父長制的権威主義国家は、性暴力をゆるし、女性たちを「産む機械」に貶め、その自由を奪ってきた。逮捕、勾留、脅迫、検閲、暴力。政府による抑圧が強まるなか、フェミニストはどのように声をあげ、行動したのか。その声はやがて、政治的表明を避けていた女性たちをも動かしてゆき…。独裁者も恐れた、フェミニストたちの姿を追う。

- ジョアン・アシュレイのフェミニスト看護論

- ジョアン・アシュレイ/中木高夫

- 看護の科学新社

- ¥3080

- 2025年03月20日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

◎ヘルスケアを改善しようと試みたアメリカの看護師たちの歴史をフェミニズムの視点から紐解く

◎「ヘルスケアが国の重大事であるのなら,国は,病院やその他の場所で看護ケアを提供している女性たちの地位について関心を持つようにならなければならない」

◎「ヘルスケアを改善しようと試みた女性たち,すなわち看護師たちが直面した困難が公的に認識されることで,どのようにしてパターナリズムが,道徳的に弁解の余地がなく,社会的に損害をもたらし,深刻かつ組織的な不正を女性たちにもたらしてきたかということについての理解が深まる」(著者によるまえがきより)

第1章 学校としての病院

第2章 徒弟制度というビジネス

第3章 看護学生は学生なのか? それとも労働者なのか?

第4章 病人のための家政婦

第5章 病院家族のなかの性差別

第6章 行動と反応

第7章 看護とヘルスケア

- ネオリベラル・フェミニズムの誕生

- キャサリン・ロッテンバーグ/河野 真太郎

- 人文書院

- ¥3080

- 2025年06月26日頃

- 取り寄せ

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

「女性たちよ、働く母になり、バランスよく幸せに生きろ」

20代ではキャリアを、30代では育児を。すべてが女性の肩にのしかかる「自己責任化」を促す、ネオリベラルなフェミニズムの出現とは? 果たしてそれはフェミニズムと呼べるのか? Facebookの元COOシェリル・サンドバーグやイヴァンカ・トランプらのエッセイ、マミー・ブログやドラマ等を分析し、若い女性たちに示される「幸せな」人生の選択肢とその隘路を問う。アメリカ・フェミニズムのいまを映し出す待望の邦訳。

「教育があり階級上昇を志向する女性を総称的な人的資本へと完全に変換してしまうことに対して、ネオリベラル・フェミニズムはある種の対抗として機能していると理解されねばらない(…)。ネオリベラル・フェミニズムは、逆説的に、また直感に反するかたちで生殖=再生産を「上昇志向の」女性たちの規範的な人生の道筋の一部として保持し、バランスをその規範的な枠組みかつ究極の理念とすることによって、ネオリベラリズムを構成する本質的な矛盾の一つを解消する手助けをする。」(本文より)

原著: Catherine Rottenberg, The Rise of Neoliberal Feminism, Oxford University Press 2018.

◎目次

序 章 ネオリベラル時代のフェミニズム

第1章 スーパーウーマンはいかにしてバランスを取ったのか

第2章 ネオリベラル・フェミニスト

第3章 ネオリベラルな未来性と総称的(ジェネリック)な人的資本

第4章 バック・フロム・ザ・フューチャーーー「いまここ」にむかって

第5章 フェミニズムの収斂(コンヴァージェンス)

第6章 フェミニズムを取り戻す

序 言

謝 辞

序 章 ネオリベラル時代のフェミニズム

第1章 スーパーウーマンはいかにしてバランスを取ったのか

第2章 ネオリベラル・フェミニスト

第3章 ネオリベラルな未来性と総称的(ジェネリック)な人的資本

第4章 バック・フロム・ザ・フューチャーーー「いまここ」にむかって

第5章 フェミニズムの収斂(コンヴァージェンス)

第6章 フェミニズムを取り戻す

訳者解題

注

文献一覧

事項索引

- 協同組合の国際化と地域化

- 白石正彦/農林中金総合研究所

- 筑波書房

- ¥2990

- 1992年09月01日頃

- 取り寄せ

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

- 差異のダブルクロス

- エリザベス・A.メーシー/清水和子

- 彩流社

- ¥2989

- 1990年07月01日頃

- 取り寄せ

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

ポスト構造主義とフェミニズム理論を横断的に架橋し、理性=男性中心的な文化制度の中で誤読されてきたアメリカ女性作家の作品を蘇生させる。男性支配に馴れ親しんだ〈女性〉の裏切りを超えて、近代/ポストモダンの対立を揚棄する試み。

- 年報・差別問題研究(2)

- 差別を考える研究会

- 明石書店

- ¥2989

- 1994年11月20日頃

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

- フェミニズム批評への招待

- 尾形 明子/岩淵 宏子

- 学芸書林

- ¥2989

- 1995年05月

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 4.0(1)

隠されたメッセージを読み解き、文学史の書き換えを迫る。気鋭の批評家・研究者12人による書き下ろし評論。

- 宮本百合子

- 岩淵宏子

- 翰林書房

- ¥2989

- 1996年10月

- 取り寄せ

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

- 家父長制と資本制

- 上野千鶴子(社会学)

- 岩波書店

- ¥2970

- 1990年10月

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 4.33(6)

男と女の新しい関係とは。時代を挑発し続ける著者が全力投球したフェミニズム理論の総決算。

- フェミニズムの主張

- 江原由美子

- 勁草書房

- ¥2970

- 1992年05月

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 3.5(2)

性の商品化、ミス・コンなど4つのテーマを選び、論争の活性化を促す。議論を尽し、思いを尽してフェミニズムを作る。

- 現代人口学

- 阿藤誠

- 日本評論社

- ¥2970

- 2000年11月15日頃

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 5.0(1)

本書の主題は、人口転換と少子高齢化である。人口学の基礎的な概念をわかりやすく解説し、各種の指標ならびにデータの正確な読み方に留意した。人口問題の概論として、人口研究のメインストリームを論じている。最終章では、少子化に対する各国の政策対応の現状分析を超えて、政策提言に踏みこんだ。

- フェミニズムとリベラリズム

- 江原由美子

- 勁草書房

- ¥2970

- 2001年10月15日頃

- 在庫あり

- 送料無料(コンビニ送料含む)

- 0.0(0)

フェミニズムはリベラリズムの継承者か、それとも批判者か。錯綜した関係を、集団と個人、性の商品化、自己決定権などから解く。