名もなき神社、京都府相楽郡和束町にて。

茶畑の中、小さな丘を登った所にありました。

3本の古木と祠が3つ、祀られているのは産土か鎮守?

縁起も何も分からない小さな社ですが、近所の人達は毎年ここに初詣に来られるそうです。

恵比寿 × 大黒(違

![]() お話しするにはログインしてください。

お話しするにはログインしてください。

寺社巡り同好会のことを語る

寺社巡り同好会のことを語る

淡路市東浦、松帆神社。

楠木正成の家臣吉川弥六が仲間と共に淡路に逃れ、主人より託された八幡大神を祀って楠木村と称した(現在の楠本)と、由緒にあります。

また社宝として、楠公遺愛と伝わる太刀、後鳥羽上皇の御番鍛冶筆頭、備前福岡一文字則宗の銘『一』が入ったいわゆる「菊一文字」を所蔵、10月第一日曜の例祭で一般公開されているそうです。

左右に整然と燈籠が建ち並ぶ先には小規模ながら随身門もあり、なかなか雰囲気の良い参道です。

石段の前には左右一対の神亀(贔屓)があります。

寺では時々石碑の土台になっているのを見かけますが、神社でこういう配置は初めて見ました。

拝殿の天井には十二支方位盤が。これも結構年季が入ってていい感じです。

寺社巡り同好会のことを語る

四国三十七番藤井山岩本寺(高知県四万十町)

一昨年の晩秋にいきました。

ここ、不動明王と薬師如来と地蔵菩薩と観世音菩薩と阿弥陀如来がいます。あたり前ですが

「のうまくさんまんだばざらだんせんだまかろしゃだそわたやうんたらたかんまん」(不動明王)

「おんころころせんだりまとうぎそわか」(薬師如来)

「おんかかかびさんまえいそわか」(地蔵菩薩)

「おんあろりきゃそわか」(観世音菩薩)

「おんあみりたていせいからうん」(阿弥陀如来)と、真言は五つ唱えます。

誰もいなかった札所内の写真を撮りたがってるおじさんに「オマエじゃま」という視線を飛ばされながら勤行した記憶があります。でも意地でもはしょりませんでした。

ちいちゃな一休さんみたいなのは、霊場共通の、案内板です。88のどこの寺にもいてます。

寺社巡り同好会のことを語る

連休は淡路島サイクリングで、道中は周辺の神社に参拝してきました。

石屋神社。祭神は國常立尊・伊奘諾尊・伊奘冉尊の三柱。

かつては絵島明神、石屋明神と称し岩屋港そばの三対山に鎮座していたそうですが、大内義興による畿内進出に伴う岩屋築城の際、現在の浜辺に遷座されたとのこと。

正面左右に広がる長屋門、こういう形態の神社は結構珍しいそうです。

国道を挟んですぐ目の前が浜辺になっています。

門の瓦にえべっさん像がありました。

恵比寿(蛭子)神といえば国産みの二神である伊奘諾尊・伊奘冉尊の最初の子供で、不具だったために葦舟で流されたという伝説がありますが、その蛭子神が生まれたのがここ岩屋だと言われています。

なぜか石原軍団総帥の名前が…調べたところ、渡哲也は津名郡淡路町で育ったそうで。何かの折に立ち寄られたのでしょうか。

寺社巡り同好会のことを語る

山口県下関市 赤間神宮

朱塗りの本殿が美しい。

平家物語にゆかりの神社です。

臨むはあの壇ノ浦。

下から見たらこんな感じ。

耳なし芳一の像もございます。

近くにある唐戸市場で美味しいお魚を食べるのをお忘れなく。

フグも美味しいけど,他にも美味しいものはたくさんありますよvv

寺社巡り同好会のことを語る

敦賀 安倍晴明神社

こっちも大きくないです。

でもお社の中に親切な管理人さんが入れてくれました♡

ここには安倍晴明が修行に使った祈念石が鎮座されています。

写真は一枚だけー。

ごめんなさい。

寺社巡り同好会のことを語る

名古屋 安倍晴明神社

神社といってもごくごくちっちゃいとこ。

ナゴヤドームの裏手にあります。

ちなみに名古屋恋の三社巡りの一社だそうです。

よかったらどうぞー。

お社はこんな感じ。

何気に賽銭箱が超格好いいです。

寺社巡り同好会のことを語る

京都府 安倍晴明神社

一条大橋の下には式神さんが待機中。

京極夏彦や夢枕獏などの手による絵馬も飾られてました。

女性の参拝者さんが多かったのが印象的。

水晶の五芒星お守りを購入してみました。

寺社巡り同好会のことを語る

三重県二見興玉神社その2

アメノウズメ

蛙さん

本殿

決して大きい神社ではありません。

でも雰囲気が非常に好み。

美味しい魚が食べられるお店が近くに多いのもポイントが高いかな。

寺社巡り同好会のことを語る

寺社巡り同好会

三重県二見興玉神社

参道入り口

夫婦岩

日の出の名所

すごく条件が良ければ富士山も見えるらしいです。

いつかは見てみたい。

大好きな神社で年に数回行っています。

ここから見える太平洋の雰囲気が好き。

伊勢神宮にも鳥羽水族館にも近いです。

寺社巡り同好会のことを語る

丹波篠山、王地山稲荷。

藩主青山忠裕が老中を務めていた文政年間、上覧大相撲にて篠山からやってきた八人の力士が連戦連勝、巻け嫌いの忠裕は大層喜んで彼らに会おうとしたがどこにもおらず、調べてみると全員が篠山領内のお稲荷さんの名前だった…という「まけきらい稲荷」の話が伝わっています。

こちらはその筆頭、大関・王地山平左衛門が祀られているそうです。

手水舎には化粧回しの狐が描かれたタオルが掛かってました。

ちなみにこの稲荷社を管理しているのは日蓮宗の本経寺で、仏教系のお稲荷さんということです。

幟に「王地山稲荷荼枳尼天」とあるのもそのためなんですね。

寺社巡り同好会のことを語る

伏見稲荷大社の絵馬つづき。納めてあるやつは、こんなことになってます。まあ当然というか。(笑)

ちなみにこれは奥社奉拝所のもの。

こちらも伏見稲荷、干支をあしらった本殿の方のもの。なかなか可愛いらしいデザインです。

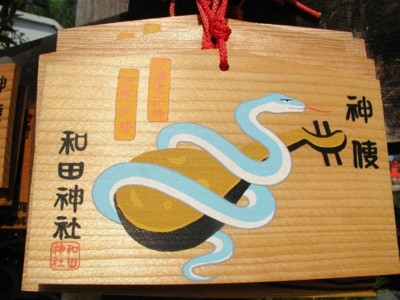

和田神社。和田明神の使いとされる白蛇と弁財天(市杵嶋姫大神)を祀っている由縁と思われます。

寺社巡り同好会のことを語る

寺社巡り同好会のことを語る

夜の西宮神社

この日は宵宮祭でしたが、夕方まで終始降ったり止んだりの悪天候。

そんな天気だったので、夜店もずいぶんと寂しいことになってました。

抽選会でえべっさん米5kgが当たったんですが、帰り際は土砂降りの雨。

雨宿りしつつ自転車でえっちらおっちら、米担いで帰りました。

-

来る10月4日(土)は市内の酒造会社が共同して、宮水まつりというのをやるそうです。

http://www.decca-japan.com/nishinomiya_ebisu/renaissance.html

寺社巡り同好会のことを語る

西宮市、甲子園素盞嗚神社。

尼崎から西宮にかけて素盞嗚尊を祀る神社が多く見られるのですが、この辺りは川が多いため、水神と除疫のため牛頭天王(祇園精舎の守護神で八坂神社の神様、素盞嗚尊と習合)を祀るようになったのが始まりだとか。

(そういえば岡太神社にも素盞嗚尊、櫛稲田姫、蘇民将来を祀ってました)

阪神甲子園球場に隣接するという場所柄、野球選手やファンが必勝祈願によく訪れるそうです。

(私が訪れた際も、試合前の願掛けに来た阪神ファンが何組かいました)

これはつい最近(八月)設置されたもので、星野仙一氏の揮毫です。

こちらの野球塚は、岡田監督の揮毫です。

寺社巡り同好会のことを語る

西宮市、「おかしの宮」こと岡太神社。

お菓子ではなくて、この辺りを開発した岡司氏が天御中主神を主神に郷里廣田の大神五座を末社として鎮祭したことから、「岡司宮」と呼ばれるようになったそうです。

社殿は新しい建物になってました。どうやら震災の被害に遭われたようで、境内には古い鬼瓦や足の折れた狛犬など点在していました。

特徴的なのは、この猪像。西宮の蛭子大神が毎年正月九日に水害を静止して五穀豊穣をもたらす「猪(静止)打神事」をされるという伝承に由来するそうです。

摂社の白山神社にて。

寺社巡り同好会のことを語る

和田宮こと和田神社。

主祭神は天御中主大神、相殿に蛭子大神と市杵嶋姫大神が祀られています。

淡路島に多く祭られていた蛭子大神が最初に本州に上陸したのが和田岬の「蛭子の森」で、ここは蛭子大神が祀られた西摂最古の神社です。

その縁から、毎年旧暦8月22日に西宮神社の神輿を和田岬へ神幸する祭り「船渡御」が行われていたことが平安時代の記録にあるそうです。

市杵嶋姫大神は平清盛が兵庫津を開く際に厳島から勧請したもので、天御中主大神は江戸時代に武庫川の水害で岡太神社の神輿が流されてきた縁で祀るようになったそうです。

日没後に偶然見つけて寄ったので…[全文を見る]

寺社巡り同好会のことを語る

神戸、長田神社。生田神社・湊川神社とともに「神戸三社」に数えられています。

また事代主命を主祭神とする縁から、「神戸七福神」の恵比寿神にも数えられています。

(事代主命は蛭子命とともに恵比寿神と習合した)

境内にはとても大きい楠があります。

摂社の楠宮稲荷社と楠の神木。瀬戸内の赤えいが化身したとの伝承に因み、赤えいの絵馬が奉納されています。

赤えいを断って願を掛けると願いが適うという信仰があり、特に痔病に効くとか。

摂社の蛭子社と出雲社の間にある、恵比寿さんと大黒さんの像。

寺社巡り同好会のことを語る

寺社巡り同好会のことを語る

須磨寺の続きです。

奥の院参道には、もう誰も参らなくなったのか、放置された祠の跡がたくさん残ってました。

おそらくそれらの祠から集められたものでしょうか。

須磨寺墓地にあった鯖大師像。

弘法大師が鯖を三年間絶って修行したのに因んで広まった信仰だそうですが、元々は行基上人に因む伝説だったという話もあり、よく分かりません。

なんだか印象に残ったので

/寺社巡り同好会

/寺社巡り同好会