資料館で購入した那賀川町史編さん室『平島公方史料集』3000円、平成18年発行。

近世の徳島藩時代から平島退去に至るまでの蜂須賀家とのやり取りがかなりの分量を占めていますが、義稙以降の阿波公方に関する史料が収録されてます。

Wikipediaの「足利義維」で出典元や独自研究の問題が指摘されてますが、どうも出典元のない記述はこの本の収録史料からの抜粋?まとめ?のように感じます。

平島移住後の義冬の動向は、時々畿内進出を伺っていたという程度しか知らなかったんですが、『平島記』には母の清雲院が死去した翌年の天文24年に大内氏を頼って3人の子供達と共に山口に滞留、永禄6年に三好長逸が周防に訪れて義冬を説得し平島に復帰させたことを伝えているようです。

天文24年といえば細川持隆が三好氏によって弑逆されてから2年、大内氏といってもすでに義隆は亡く陶氏が実権を握っているものの、まさに厳島合戦の直前という時期ですが、どんな待遇を受けていたんでしょうか。

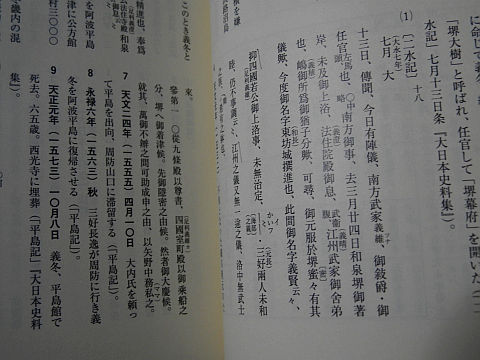

なお義冬の母・清雲院は平島側の複数の編纂史料で讃州家の細川成之の娘とされている一方、上記の画像にある通り『二水記』では「武衛腹」とあり、これが斯波氏説の根拠のようです。

あと三条西家には、大内義隆が足利義稙の肖像画を作らせた際に、三条西実隆にその装束や太刀など尋ねたという話が伝わっているとのこと。残念なことに肝心の肖像画は伝わっていませんが…。