貫心流については森本邦生という武道家の方が詳しく研究されているとのことで…

http://kanoukan.web.fc2.com/kancho/index.html

2007年には安芸高田市歴史民俗博物館で「宍戸司箭の武術 ─司箭流の薙刀と貫心流の剣術─」と題した講演もされています。

こちらのブログの方のようですね。以前から貫心流や宍戸司箭について検索したらよくヒットしていましたが、そういうわけだったのか。

無双神伝英信流 大石神影流 渋川一流 ・・・ 道標(みちしるべ)

http://kanoukan.blog78.fc2.com/

貫心流が広島藩に伝わるまでの概要は、こちらの記事にまとめてあります。

http://kanoukan.blog78.fc2.com/blog-entry-61.html

>>

「貫心流の流祖は安芸国甲立庄五龍城主宍戸元家の三男である宍戸家俊司箭である。宍戸司箭は由利刑部正俊より源義経以来の家伝の法を伝えられ、その芸は神業となった。さらに、司箭は薙刀の徳を考え、直鑓・カギヤリ・十文字鑓・卍ノ法を発明し、これを河野大蔵に伝えた。元亀元年(1570)四月四日、司箭は空中に飛行し京都愛宕山を住処としたという。

貫心流は宍戸家俊司箭から伊予の河野家の一族、河野大藏通昭に伝えられ、後、築山(河野改姓)通護が広島藩に仕えることによって広島に再度もたらされた。以後築山家によって広島にその伝統は続いた。江戸後期、阿波国の貫心流師範であった細六郎義知は貫心流剣術の正伝を求めるため阿波から廣島に移り、築山嘉平通欽のもとで修行、相伝を受けた。広島藩の剣術は明治元年(1869)に貫心流に限られた。幕末の師範は細六郎致義であった。

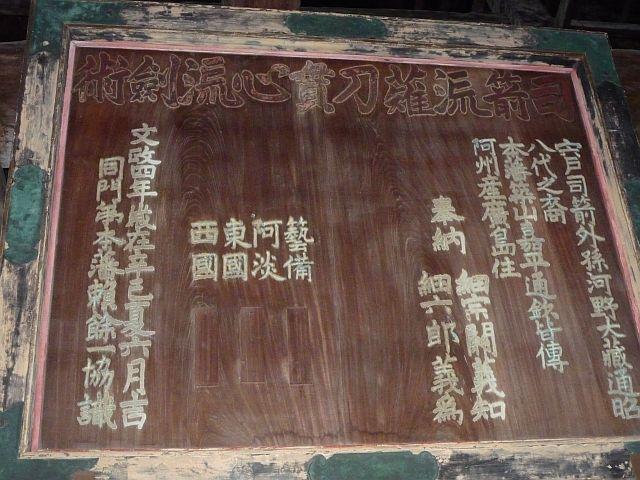

細六郎義知の奉納額が現在も宮島の千畳閣に掲げられている。

築山家の墓は清岸寺にあったが、現在は鈴張楽土霊園の無縁墓地にあり、細家の墓は禅昌寺にある。」

<<

また、この方が第34回日本武道学会で発表されたと思われる資料は、こちらにPDFで公開されています。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/budo1968/34/Supplement/34_6a/_article/-char/ja/

文政4年(1821)6月、細宗閑義知、細六郎義為による宮島千畳閣への奉納額

>司箭流薙刀貫心流剣術

>宍戸司箭外孫河野大蔵通昭八代之裔

>本藩築山嘉平通欽皆傳

江戸後期の貫心流においては「宍戸司箭外孫河野大蔵通昭」つまり通昭は荒木氏の子ではなく宍戸氏の血を引く人物と認識されていたことになりますね。

通昭から数えて8代目の子孫が築山嘉平通欽で、その弟子が徳島から広島に移住した細宗閑義知と細六郎義為(どちらも細六郎を名乗っているので親子?)ということです。

その系譜は先のPDFによると

宍戸家俊司箭-河野大蔵通昭-築山斎通清-築山主水通護-築山五郎太夫通有-築山斎依通-築山嘉平通楞-築山文五郎通衡-築山嘉平通欽-細六郎義知-細六郎義為-細六郎致義

とあり、絵馬の記述にも合致します。