だいぶ経ちましたが、ちょっとこちらに繋げつつ…

仁木宏・山田邦和編著『歴史家の案内する京都』(文理閣)

平安遷都以前~近世・近代までの範囲で各分野の研究者が洛中洛外の様々な史跡を紹介されています。

室町・戦国時代の担当は以下の通りで、専門家で磐石の布陣という感じ。

・山田邦和…「中世都市嵯峨」

・仁木宏…「『洛中洛外図屏風』の上京」「山科本願寺・寺内町」

・河内将芳…「戦国時代の下京」「祇園祭」

・福島克彦…「洛東の山城遺構」「大山崎」

・鍛代敏雄…「石清水八幡宮と八幡」

仁木先生担当の上京が、小川通を中心とする『洛中洛外図屏風』左隻の世界です。

上御霊前通が洛中と洛外の境界線で、今の小川通との交差点には京七口の一つで北の出入口に当たる清蔵口の門があり、上御霊前通に沿って南側に惣構の土塀が築かれていたとか。

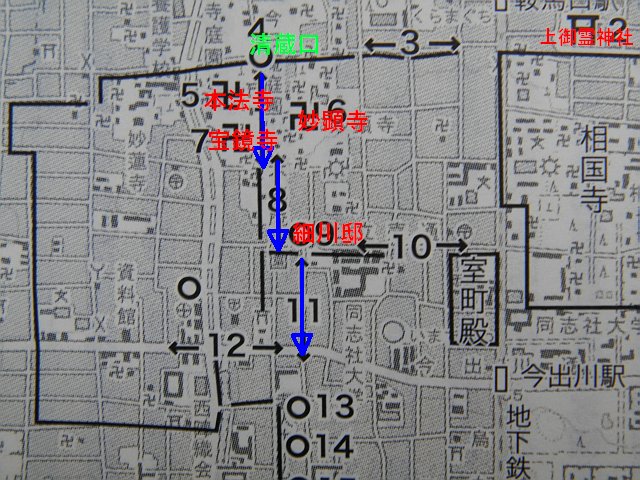

細川京兆家邸を中心として地図に色付けてみましたが、青い矢印が今の小川通。途中から少しずつ東にずれてます。清蔵口の東西からぐるっと左下まで引かれているラインが惣構の土塀跡。

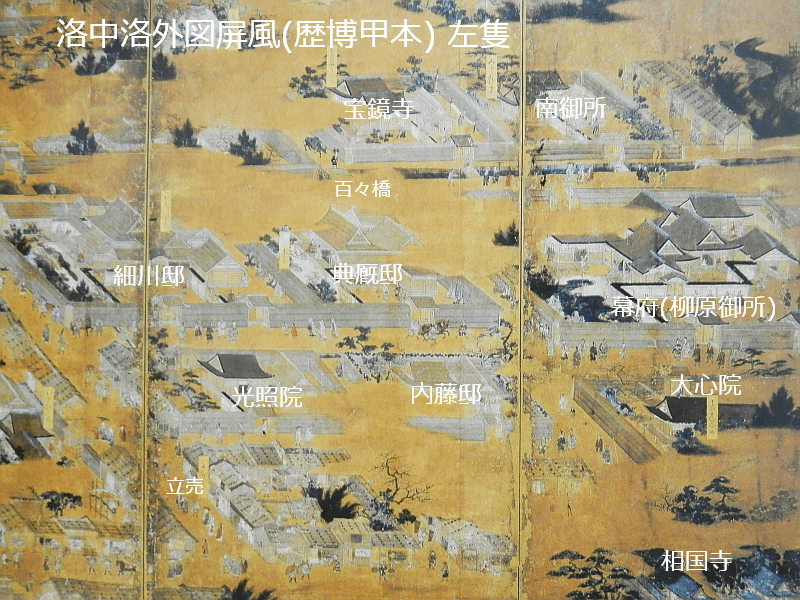

仁木先生の記事で取り上げられている洛中洛外図は上杉本ですが、こちらは歴博甲本(三条本、町田本)より。

(元画像は一乗谷朝倉氏遺跡資料館「一乗谷 戦国城下町の栄華」図録より)

宝鏡寺と典厩邸の間に見える橋が百々橋で、そこを左右(南北)に流れている川が小川です。

ここに描かれている「幕府」(柳原御所、柳の御所)は大永5年12月、管領細川高国が将軍義晴のために内衆の邸宅跡を提供し、以前に足利義稙が三条に新築した御所の建物を移築したものと伝わっています。

将軍義晴は大永7年2月の桂川合戦で堺方に与する丹波勢に敗北して近江へ逃亡、その後何度か和睦により帰京しましたが、柳の御所は天文3年にはすでに「荒野之体」となっており、天文9年頃に相国寺法住院の側に築いたという今出川御所が使用されたそうです。(山田康弘先生の資料より)

ホリィ(新人)のことを語る