「ちんくしゃ」とは「狆がくしゃみをしたような顔」の意味である。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%86#.E6.96.87.E5.8C.96

とはいえ狆はとても愛嬌がある。

/今日wikipediaから得た知識

/今日wikipediaから得た知識![]() お話しするにはログインしてください。

お話しするにはログインしてください。

「ちんくしゃ」とは「狆がくしゃみをしたような顔」の意味である。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%86#.E6.96.87.E5.8C.96

とはいえ狆はとても愛嬌がある。

ペリー荻野は「愛知教育大学在学中から中部日本放送の深夜放送にて、ラジオパーソナリティ兼放送作家としての活動を始める。」

そんな芸歴の長いひとだったのか。

サックス奏者の阿部薫は坂本九の甥(姉の子)。

サン・ジョルディの日は本を送る日とされているが、もともと「サン・ジョルディ」が「本」と関連してたのではない。

カタルーニャ地方の守護聖人であるサン・ジョルディが死んだ「サン・ジョルディの日」である4月23日は、そのカタルーニャ地方で花を贈り合う日となっていたが、4月23日が「セルバンテスの命日」であり「シェイクスピアの伝説上の誕生日」であることに注目したカタルーニャ地方の書店が、1923年に「サン・ジョルディの日には本を送ろう」という提案をしたことにはじまる。

本を送るのは「星の王子様」の著者の命日にちなんで、と勘違いしてた人がいると思う!(それはわたしです)

オリノコ川の「オリノコ」とはカリブ族語で「川」を意味する。

当地の人にとっては「ザ・川」って感じだったんでしょうね。

しかしそういえばエンヤは遠い国のこの川の歌を。

「この類の料理が「肉じゃが」と呼称されるのは、1970年代中盤以降である」

だとすると「肉じゃが」よりMick Jagger の方が一般的には先だったってことですか。

シングル「Season In the Sun」を出した時(1986/4/23)、最年長のボーカルの前田は21才になる直前、ギターの春畑はまだ19才であった。

えーそんなに若かったの!?

県章って実際に住んだ(特に自分が小学生時代を過ごして県庁に社会見学に行ったりした)県のものしか知らないものですよね。

これは福岡で梅の花を図案化したものだとは知っていたのですが、

「平仮名の「ふ」と「く」を県花である梅の花を象って図案化し、」

「く」はすぐわかるけど「ふ」もか!

日本では、卵酒を飲むと身体が温まるため風邪に効くと言われるが、その効果は認められていない。ただ、卵白にはリゾチームが含まれているためいくらかの殺菌作用は見込めるものと思われる。

オゥ。

「ドイツ人の行進はそんなに歩調があってるのか!さすが」と思ったらイギリスでの事故だったんですね。(英語版しか読んでないけど。) しかしそれを受けて交通規則で禁止するのはドイツについての偏見的印象とマッチしなくもないですね!

[怒られそうなこと敢えて]

沖縄では1978年7月30日から自動車の左側通行が復帰した。

M37かWC52か私では区別がつかない(前者かなあ)人員輸送車が写ってますね!

太平洋戦争のガダルカナル島撤退のケ号作戦は捲土重来の「ケ」で、キスカ島撤退のケ号作戦は乾坤一擲の「ケ」。

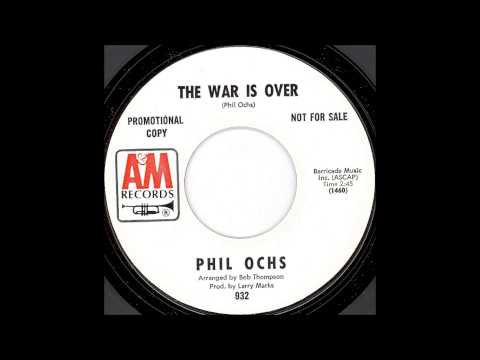

Phil Ochs / The War Is Over (1968) の出だしの右チャンネルの管楽器のフレーズは、アメリカの作曲家 Edwin Eugene Bagleyが作った「National Emblem March(国民の象徴)」からのフレーズ。

この自衛隊の音楽隊が演奏しているこのテイクだと40秒のところからですね。(自衛隊が演奏すると「象徴」が指すものは変わるだろうか)

そしてこの曲の出だしが「Hair」に挿入されてる中のあれだったんですね。(もしかして:何度も思い出して何度も忘れる)

さて戻ります。

「白兵戦」とはフランス語の「Arme blanche」に由来する。

Wikipediaの各国語ページ対応からすると「Arme blanche」に直接対応する語は「冷兵器」。

なお、フランス語の「Arme blanche」のページには例として日本の刀が。

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_blanche

「坂の上の雲」の「二〇三高地・後編」を見ておりました。

海外旅行(国外旅行):「一般の市民が職業上の理由や会社の都合ではなく、単なる観光旅行として自由に外国へ旅行できるようになったのは翌1964年(昭和39年)4月1日以降であり年1回500ドルまでの外貨の持出しが許された。さらに1966年(昭和41年)1月1日以降はそれまでの「1人年間1回限り」という回数制限も撤廃され1回500ドル以内であれば自由に海外旅行ができることとなり」

そのこと自体は知っていたけど、東京オリンピックを開催する年まで自国民は観光で国外に出てないって思うとすごいな。外国人の入国はどの程度ヴィザを出してたんだろうか。

[昨日得た] NHK大河ドラマ「樅ノ木は残った」(1970)で栗原小巻が演じた「たよ」は、

『若き日の甲斐と親しい間柄だった。しかし、身分が違うために結婚できないと悟った後、精神を病む。その後鹿に襲われて死ぬ。 』

鹿に!

「柱のキズはおととしの五月五日の背比べ/ちまきたべたべ兄さんが計ってくれた背の丈」

なぜ「去年」でなく「一昨年か」というと「兄さん」は去年実家に帰省できなかったからだという。「兄さん」は詩作者の海野。

「しばしば糸静線と同一視されるが、糸静線はフォッサマグナの西端であって、「フォッサマグナ=糸静線」とするのは誤りである。」

勘違いしていました。

中島みゆき「髪を洗う女」(「予感」)の冒頭の男声の歌は賛美歌「神共にいまして」。

髪共にいまして〜

「予感」をかけていたのですが「ばいばいどくおぶざべい」の「挨拶を切り出すのはこちらから」の意味が今までピンときてなかったことにも気づきました。らいかろうりんすとうん。

「カキノモト」とは何じゃらほい(←昭和風)と調べて「食用菊」に着きました。

「延命楽 : 山形では「もってのほか」「もって菊」、新潟では「かきのもと」と呼ばれる」

なんだよこの「もってのほか」って!どんな名前のつけかただよ!

もしかして柿本人麻呂って「もってのほか」な人だったの!?