http://lovekeno.iza-yoi.net/20060707a.htm

「百々橋の戦い」で検索してたら面白い文章見つけました。

八犬伝がメインのサイトのようで、時代背景の解説として『応仁後記』が使われているのですが…

>>

名分論を採っているとされる八犬伝では、幕政を牛耳る細川政元は、親兵衛を監禁して夜毎ポッチャリした真白い膚をネチネチ鑑賞したか、思い切って親兵衛にバレぬようSleepingPretty悪戯を繰り返していたかは、筆者の知るところではないが、とにかく抑制の利かぬ姦りたい盛りの十八歳(数え歳)

<<

ひでえ(笑)

>>

少年期特有の万能感に…[全文を見る]

さらに北上して、百々辻を西へ

建物は江戸時代に建てられた臨済宗の尼門跡寺院・宝鏡寺で、百々御所とも呼ばれていたそうです。

この辻の南北に流れる小川(こかわ)に架かっていたのが百々橋(どどばし)で、応仁の乱ではたびたび激戦が繰り広げられました。相国寺から山名邸に向かう途中で、すぐ側には細川勝元邸もあったようですし…。

小川は昭和38年頃に埋め立てられて百々橋も解体され、今は礎石が1つだけ残されてます。

後は室町小学校に礎石が1つ、洛西ニュータウンの竹林公園に礎石2つと復元された橋があるようです。

ちなみに応仁の乱から40年後、管領細川政元が…[全文を見る]

さらに北上して西陣へ突入

西陣織会館前の記念碑。

右が北です。ややこしい地図…。ちなみに堀川今出川西には柚餅で有名な鶴屋吉信の本店がありますが、時間ないのでスルーでした!!

山名宗全邸跡です。なんか、ちょっと欠けてる…ファンが持ち帰ったんでしょうか?

…[全文を見る]

再び一条通堀川を西へ渡って細川勝久邸跡を訪ねましたが…

この辺のはずですが、やはり石碑などは見つからず。

細川勝久邸は山名宗全邸のすぐ南側にあるため、西軍方の最初の攻撃目標にされました。戻橋の激戦もその時のことのようです。

あら、こんなところに?

…[全文を見る]

そういうわけで今回は応仁の乱戦跡巡りが目的です。

といっても上京の規模は当時よりかなり広がって、当時流れていた小川や今出川はもうなくなってるみたいですが…。

戻橋を東に渡って細川讃州(政之)邸跡を探したんですが、石碑などは見当たらず。代わりに一条通を挟んで一条邸跡、近衛堀川邸跡とありました。

応仁の乱では激戦となり、この北側にあった革堂、百万遍、誓願寺が焼失したとのこと。

初めは有力守護の邸宅に少人数で殴り込み合う戦いだったのが、どんどんエスカレートしていったようで…。

これも同じ場所です。

…[全文を見る]

一条戻橋

実は初めて見たんですが、思ってたのと違って真新しい橋でした。

色々伝説のある有名な橋で、秀吉に逆らって処刑された島津歳久も、ここで梟首されたそうです。

応仁の乱では堀川より西に西軍方の最初の拠点だった山名宗全邸があったので、5月26日に東軍方の京極持清がここから攻め込んだようです。

朝倉孝景 3通目直筆書状 : 地域 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

http://www.yomiuri.co.jp/local/fukui/news/20141112-OYTNT50116.html

書状(縦26・3センチ、横43・3センチ)は、1470年頃、当時共闘していたとされる越前北部(現あわら市など)の武将・堀江景用に宛てたもの。国境付近の敵に陣取られないよう、「瀧谷寺(現坂井市)境内の竹林の伐採を検討してほしい」と重ねて依頼しているほか、孝景が景用に預けていた荷物を敵に奪われ、どう対処するのか問いただしている。

一週遅れで知った僕的にタイムリーなニュース。一乗谷朝倉氏遺跡資料館が80万…[全文を見る]

堀川第一橋と、市電堀川線の跡。

明治28年9月に開通した堀川線は昭和36年に廃線になったとか。

このレンガ部分は複線化された際の跡だそうです。

…[全文を見る]

府警本部や府庁舎の前を北上した後、西へ向かって堀川へ。

府庁東門

そろそろお腹すいてきたんですが…。

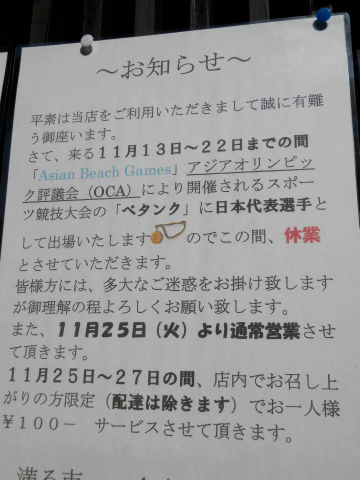

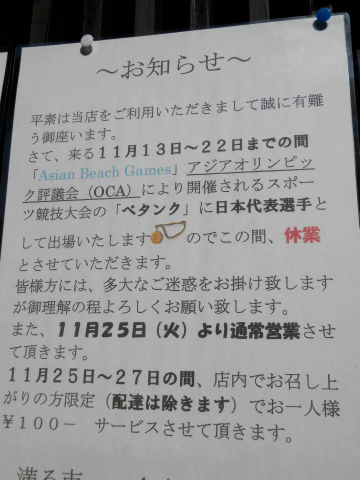

日本代表選手としてペタンクの競技大会に出場のため休業ですって!!

…[全文を見る]

アクセス解析

61%のYahooのうち…

21%が「伏見稲荷大社と稲荷山の歴史」、18%が「沙沙貴神社」。相変わらず謎の強さ…。

キーワードは結構ばらつきありますが、室津海駅館で来てくれるのは嬉しいですね。NHKのニュースで流れた影響でしょうか?

…[全文を見る]

なんかdisってるように見えますが、内容は一般向けとしては本当にちゃんとした本で、織田政権周辺をあまり知らない僕としては学ぶところが多かったです。

信長が上洛当初は幕府再興を目指していたという認識が間違ってないことも確認できましたし、永禄12年10月の北畠氏との講和が苦戦したはずの信長側に一方的に有利な内容になったのは義昭の働きかけによるもので、だからこそ信長は義昭を牽制するようになり、やがて元亀3年9月に十七ヶ条の意見書を突きつけることに繋がったという指摘も自分としては新鮮でした。

二人の間で幕府の主導権を巡るせめぎ合いがあったという認識自体、まだ一般には浸透していないと感じます。

色んな疑問やら掘り下げて調べたいことが湧いてくるのも、それだけ今の自分にとっては意味のある本だったということで…と、今更ながらフォローしておきます。

http://h.hatena.ne.jp/k-holy/316617296866597503

ああっ、この○色の画像を投稿したい!!って思って 赤→黄色→青を繰り返す に行くとその色と次の色がかみ合わなくて、仕方なく過去の画像から適当に貼って進めておく、ということがありませんか?僕はしょっちゅうです。

そして、元々投稿したかった画像のことはすっかり忘れてしまうのです…。

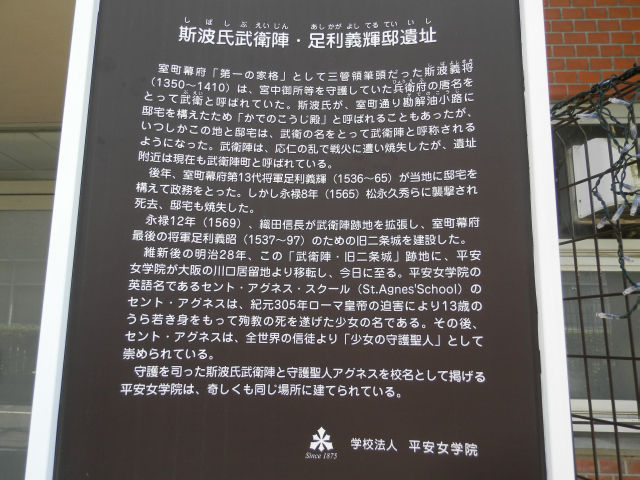

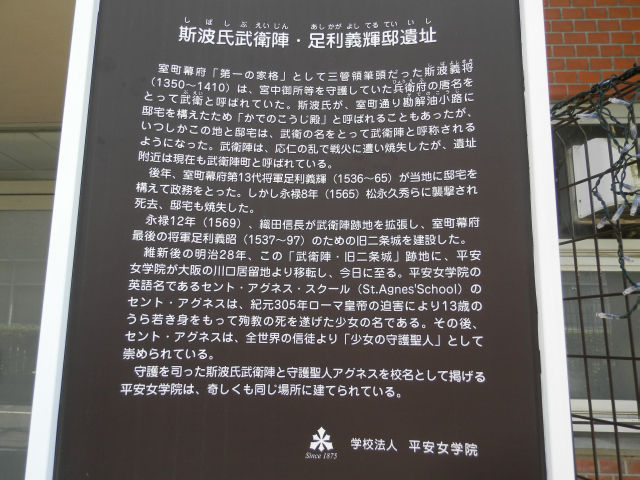

こちらは更にその後建てられた旧二条城の跡碑。

永禄12年正月5日に三好氏ら反幕府方が急襲した本圀寺の変を受けて、信長が義昭のために建てさせたというやつ。

二重の堀で囲まれた石垣造りの堅固な邸宅で、瓦には金箔を施した豪華なものだったとか。

斯波武衛家邸跡をすっかり覆う規模だったようです。

織田氏は元々越前・尾張・遠江三ヶ国の守護斯波氏の元で守護代を務めた家柄(信長が生まれた弾正忠家は更にその下の清洲大和守家の家臣)なので、そういう縁起も意識したのかもしれません。

元亀4年(天正元年)に義昭が槇島に挙兵した際、三淵藤英ら幕臣が立て籠もったものの、早々に降伏して後は徹底的に破壊、略奪されたそうです。

上洛の際には厳しい軍律を守らせた信長がこの時あえてそうしなかったのは、将軍義昭の凋落ぶりを都人に見せつける意図があったとも。

民家の鍾馗さんの由来については特に調べたことがなかったんですが、「向かいの家の鬼瓦によって跳ね返された厄災を睨み返して避ける」という説があるそうです。

http://www.mbs.jp/kyoto/colum/sano_colum003.shtml

こんな面白いサイトもありました。

鍾馗博物館

http://www.ne.jp/asahi/yuhi/kite/index.html

この鍾馗の仲間たちも面白い…。

http://www.ne.jp/asahi/yuhi/kite/shoki/associates/associates1.html

淡交社から書籍も出てるんですね。ちょうど淡交社ビルの前も通ったので、見てくればよかった。(まあ、時間が足りなかったんですが)

鍾馗さんを探せ!!-京都の屋根のちいさな守り神-小沢-正樹

4473037894Ads by Amazon.co.jp

勘解由小路室町、斯波武衛様のお屋敷跡。ここに立ち寄るために室町通りを歩きました。

武衛陣町!うおお!!さすがやで京都

応仁元年6月から7月にかけて、朝倉えーりん公が赤松・武田・京極勢相手に頑張った戦跡なのです。

その後足利義輝邸が建てられて、ここを三好勢が急襲したんだと。へーへーへー

…[全文を見る]

室町通りを北上

ノート専門店、だって

よく見ると以前の店の名残が…

これは(笑)

/ホリィ(新人)

/ホリィ(新人)