![]() お話しするにはログインしてください。

お話しするにはログインしてください。

本今日買った本のことを語る

本今日買った本のことを語る

そういえば昨日、新刊の「ぼのぼの 42巻」を買いました乃。

http://blog.livedoor.jp/bonoanime/archives/13890090.html

2話目はほとんど登場していない(最後の方ででてくる)人の胸の内を思い、共感し、男泣きするお話です。

本のことを語る

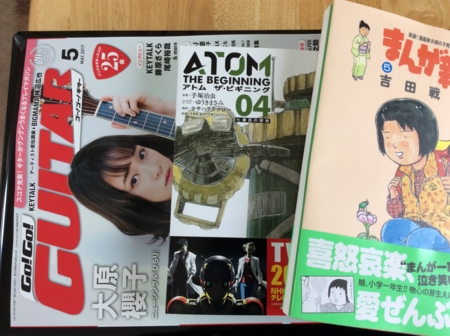

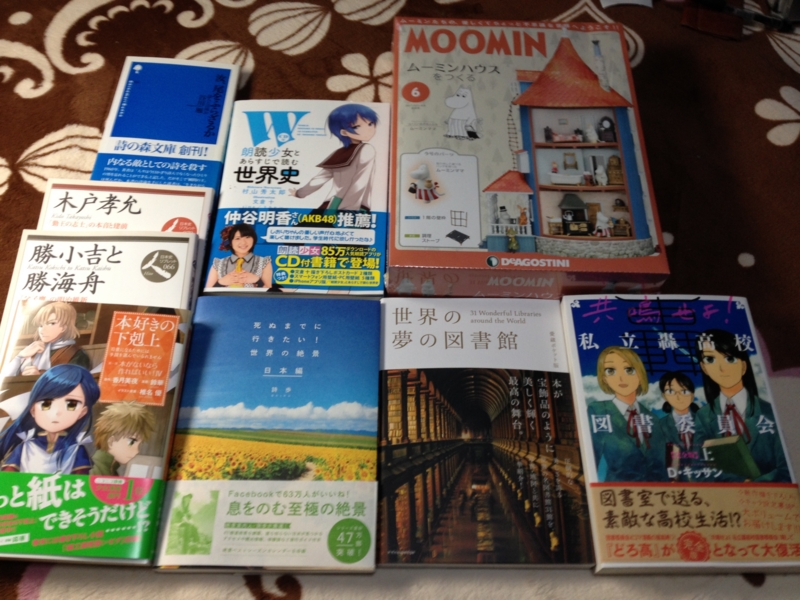

最近買った本。

・『大帝ピョートル』アンリ・トロワイヤ 工藤庸子訳

・『女帝エカテリーナ』上・下 〃 〃

・『破壊の女神 中国史の女たち』井波律子

・『海と列島の中世』網野善彦

・『法華経』田村芳朗

本今日買った本のことを語る

ちょっと離れたところ、具体的に言うと 5km 先にある本屋さんでどさっとお買い物しました。自分の検索のしかたではこういう本にたどりつけないので、書店に行かないと手に入らない。

本今日買った本のことを語る

本読了のことを語る

3月

・東山彰良『罪の終わり』

・ロラン・バルト『物語の構造分析』(再)

・小川さやか『「その日暮らし」の人類学』

・丸山正樹『漂う子』

・ミラン・クンデラ『カーテン』

・デイヴィッド・ゴードン『二流小説家』

・中島義道『「時間」を哲学する』

・金子兜太『他流試合 俳句入門真剣勝負!』

『他流試合』は新しく文庫で出てたのを昨日新幹線で読みました。おもしろかったよ! ところで『罪の終わり』を読んで何かひらめいてロラン・バルトを引っ張り出したはずなのに、バルト読んでる最中にそのひらめきをすっかり忘れた……というのを今書きだしてみて気づきました。『流』を読み直せば思い出すかも。大したことじゃないはずなのだけど。

本読了のことを語る

「活きる」余華

・日本軍撤退から、国共内戦、文革、現在を生きる一人のお話

・文章は平易で、主人公は自分を「平凡」というのだけれど、一日置いてじわじわくるかんじです

・確かに映画向き、観てみたいなぁ

本今日買った本のことを語る

本読書のことを語る

この前、東京駅の中の三省堂で何となく買った「哲学のきほん」という文庫が存外おもしろい…(完全タイトル買いでした)

小説じゃないけど対話形式なので「ソフィーの世界」思い出す

本読了のことを語る

「流」東山彰良

・サービス精神満載。一つ一つのエピソードはアジア・台湾映画でよく観る切ない、ほろ苦い、チンピラでいっぱい。街もここもそこも映画に出てくる有名所で、作者は台北で生まれて育っているとはいっても、ある程度“わかりやすく盛り上がる場所”を選んで設定しているのかなぁと思いました。語り口も瑞々しくて、散りばめられた…というよりも、思いがけないところで絶妙に落としてくるユーモアもよかったです。

・エピソードがてんこもり過ぎ、語りが面白過ぎ、こういうところにこんなにボリュームを持たせて、このお話は一体どこへ行くのか?という疑問にハラ…[全文を見る]

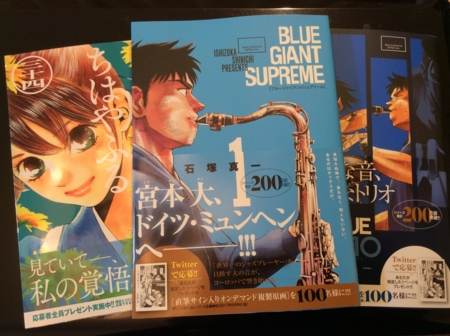

本今日買った本のことを語る

影響を受けるわたくし。

本今日買った本のことを語る

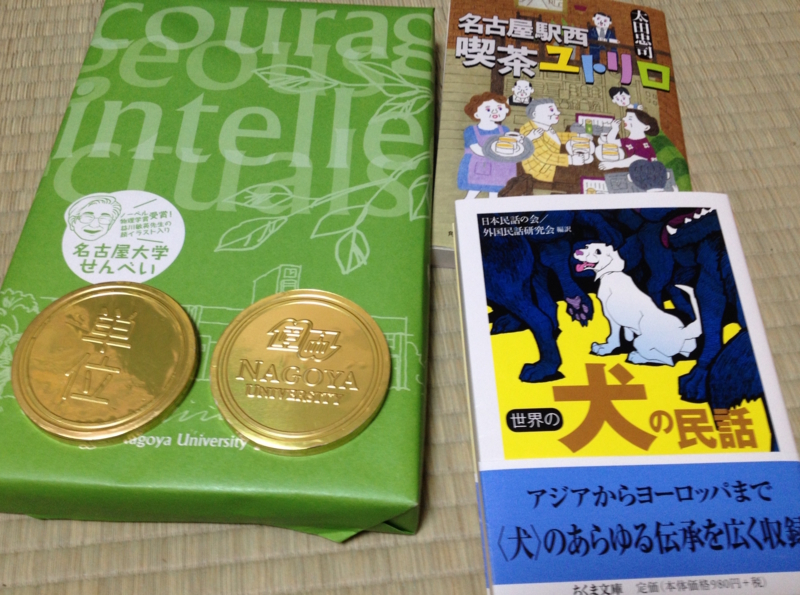

ホテルの近く、名古屋の新栄町の福文堂という書店で文庫2冊。街角の書店ですが感じのよいお店でした。

別のところで名大の「単位」もゲットしてきました。

本今日買った本のことを語る

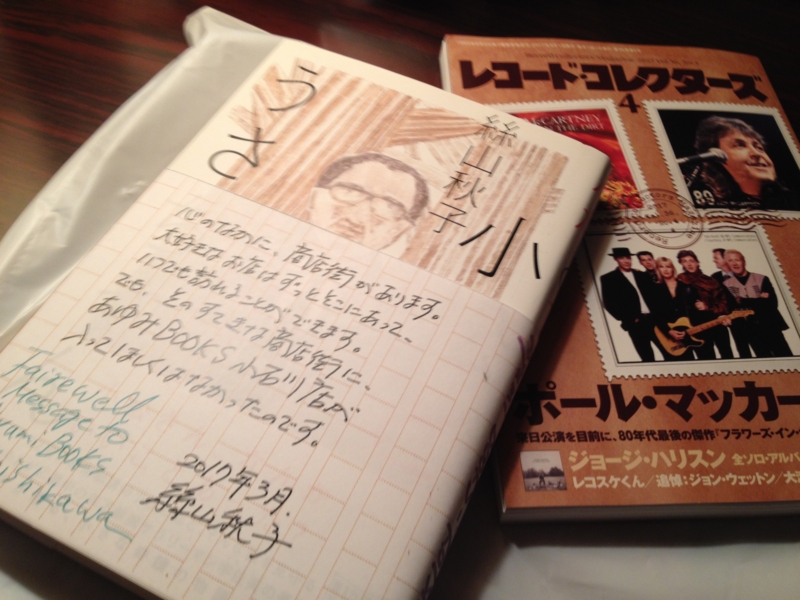

書店へのフェアウェルメッセージ帯付きの絲山秋子「小松とうさちゃん」。レコスケ(呼び捨て)が特集のレココレ。三省堂書店は断念。

ところでジゴさん見てますか\(^o^)/

本読了のことを語る

「仁義なきキリスト教史」架神恭介

・キリスト教史を成立から第二次世界大戦直前まで、仁義なき風に描いたエンタメ作品

・正しいかどうかは別として、思いもしなかった組合せや視点から構成されるお話が面白かった。こういう内容の専門書を読みたいなぁと思いました。でも、難しいんだろうなぁ。

・後半は駆け足になっている感は否めませんが、これ以上多岐にわたって長々と描こうと思ったら、それはマンガにした方がいいんじゃないかなぁ。面白かろうなぁ!

本今日買った本のことを語る

本読了のことを語る

「屋根裏の仏さま」 ジュリー・オオツカ

・いつもいつも声をひそめて、顔を寄せ合うようにしてしか、心のうちを語れなかった時代があったんだなぁ。それは、少女だったから、妻だったから、そして日本人だったから…と、理由は変わっているようで変わっていない。それ以外になれない理由で、そうせざるを得ないということ。

・悲しい、辛い場面よりも、そういう中でふと語られる優しい記憶に涙が滲みました。

・アメリカの人だって忘れたかったろうなぁ。それを掘り起こし、見つめることを、今も、どの国でもしなくちゃいけないなぁ。

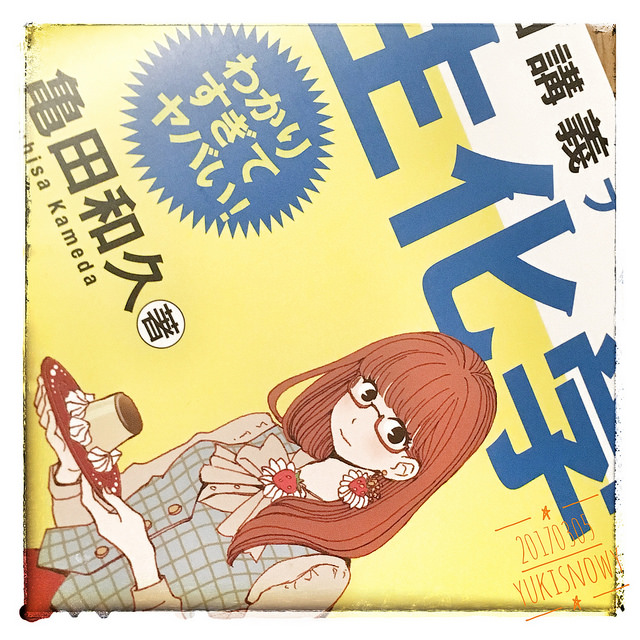

本今日買った本のことを語る

最近,本はアマゾンで検索しレビューを見てKindleで買うもの

…になっているので紙の本を買うのはかなり久しぶり。

学生時代に勉強したことがすっかり古くさい知識になってしまったので

頭の中を更新したいかなと,手始めに軽そうな本を。

赤いアンダーリムの眼鏡っ娘が可愛いし,

苺づくしのコーデにプリン持ってるのも良いわー。

本読了のことを語る

村上春樹「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」

前から読みたかったんだが昨日夕方買ってきて半日で一気に読んでしまった

文庫にしては厚い方だったが引き込まれて

え?そこで終わるの?どうなるか気になる

しかし、これは恋愛小説じゃないから、そこが重要なんじゃなくて主人公が過去、自分に起きたことの謎を解明する、その過程が大切なんだな

「自分が見たいものを見るのではなく、見なくてはならないものを見るのよ。」

と主人公の恋人は言うが、それがキーワード

結局すべてが解明されるわけではないが彼を変えてしまったトラウマの理由を探る自分再生の旅

い…[全文を見る]

本読了のことを語る

「耳鼻削ぎの日本史」清水克行

・耳削ぎ鼻削ぎという野蛮で残酷な行為が本当に?本当ならどうして?いつ、誰の命令で?行われていたか

・同様にわかりやすく、親しみやすい描き方で古代から江戸時代までの耳削ぎ鼻削ぎの変遷が語られています

・「各種資料の扱われ方」とか「◯◯史を研究する◯◯さん」とか、研究者のお仕事周りのことがちらほら書いてあるのも面白いです

・秀吉の朝鮮出兵についての最近の見直し意見について、短いけれど厳しく反論しています。時代の要請で歴史、事実が曲げられることに言及されるところが、これもまたこの時代が生んだ一文なんだなぁと思ったり。

・古代から明治維新までのアジアにおける日本の変遷がさらっと書いてあって、あぁ、そこのところが読みたいのだけどなぁ、何に書いてあるのかなぁと思いました

本読了のことを語る

「日本神判史」清水克行

・残酷に思える湯起請、鉄火起請が室町期に多用された理由を探る。資料の引用は少なめで、読みやすい。データも必要最小限でわかりやすい。

・昔の歴史書には、その当時の歴史感(学問とか宗教とか政治)が反映されていると聞くけれど、それらを覆したはずの半世紀も前ではない歴史学(つい最近まで教科書に載っていたようなもの)も、当時のものの見方に制約や影響を受けているのだというのが、そうかー…と。

・強権を発動は、絶対権力ではなくて、不安定な権力によってなされる場合が多い。また、一見「素朴に神意を求めている」ようでありながら、そこには様々な計算や駆け引きがある。権力者も民衆も同じ人間なんだなぁとも思いました

・作者の熱意以上に探究が「とっても楽しい!」という様子が清々しいです

/本

/本