[想像で語る悪いイナバの白兎]

100人乗ってもダイジョウブな物置に、こっそり乗って崩壊させる

![]() お話しするにはログインしてください。

お話しするにはログインしてください。

意味不明な事を言うスレのことを語る

自分(id:gustav5)のことを語る

[潰瘍]

○相変わらず不定期に痛む。あと不定期にくる吐き気。でもちゃんと働いておりまする。口臭もないの。大きな病院に紹介状書いてもらって検査なんだけど大きな病院ってやはり検査が集中するらしく、すぐには話が進まない。いちおう、来週に突っ込むことができた。キシロカインダメなんですぅ、って伝えてあるけど(一度意識不明になってる)、キシロカインの代わりに前回胃カメラのときに注射された薬の名前を忘れてて、はてさて無事生きて帰ってこれるのか。乞うご期待!

○つか、消化器系の病気はストレスをためないほうがいいってわかってはいるのだけど、ストレスをためないって生きてくって、むっちゃむずかしくないっすかね。

違法巻のことを語る

コカの葉を麻の葉で巻く

失敗写真の墓場のことを語る

自分(id:gustav5)のことを語る

[追記][子供っぽさを自覚したこと]

南極の氷です。火山はあるものの南極の氷は低温ですから基本、溶けることがありません。何万年前かの空気がそこに閉じ込められてるので、うまく取り出せば何万年前かの気候状態を知ることができ、いまでは二酸化炭素濃度が氷期と間氷期に連動して変動していることが判ってきたのだとか。触らせてもらえたのは研究用ではなく適当に持ってきたやつなのでいつのだかはわかりません、ってな説明でしたが。水を入れて溶けるときの音というのも聞かせてもらったのですが、柄にもなく、何千年だか何万年前だかの空気かあ、とちょっと子供っぽく感動しました。

自分(id:gustav5)のことを語る

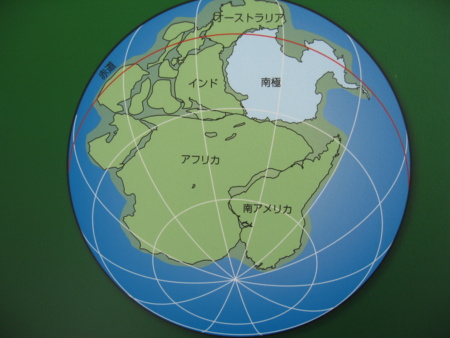

南極から出てきたグロソプテリスというシダ類の植物の葉の化石です。思わずなんでシダ類があるのですかと質問したのですが、南極大陸は今の位置にあったわけではなく、ゴンドワナ大陸時代には赤道周辺にあって、そのときの名残です、とのこと。インドや南米でも同じものが見つかります。ついでに書いておくとシダ類でもどうも大木であったらしく、さらに二酸化炭素濃度がいまとは異なって、植物相もいまとはちがっていたのではないか、などと補足説明も受けました。

私は物理はともかく地学はやってないので基礎的なことが欠けてるのですが、断片でしかなかった知識が脳内で統合するとすっごく興奮しました

極地研南極まつり、興味深かったです。「みなさんの税金を使って」っていう言い方をなさってた研究者の方も居たのですが、願わくば萎縮することなく研究を深めてほしかったり。

自分(id:gustav5)のことを語る

[極地研南極まつり]

祭りっていっても第一線の研究者が研究の成果を一般人にかみ砕いて説明するお祭りなのですが、オーロラの研究に関してというか磁気嵐に関してけっこう興味深いお話がきけました。

オーロラのうち何割かは、太陽の表面の爆発活動が影響して出てくるものです。黒点は太陽内部の磁場が太陽表面にまで出てくる部分ですが、そこで磁場のエネルギーが蓄積され突発的にエネルギーが解放される現象である太陽フレアってのがおきます。そのときに電波や電子や陽子などの電気をおびた素粒子が飛び出してきちまい、それらの素粒子は地球に少なくとも2日後までに飛…[全文を見る]

七・七・七・五しりとりのことを語る

冷たいのっぺ

自分(id:gustav5)のことを語る

[世の中言葉を信用しなくなってきてるのかも、ということについて]

15年くらい前に大江さんがネットが発達したらみんな世界とつながって交流するのではなくてタコツボの中に入ってしまうのではないか的なことを述べてた記憶があって、ちょっと前から大江さん正しかったな、って勝手に思ってるんだけどって、それはともかく、おそらくツイッタの影響で、誰もが容易に自分の言葉で言葉を述べられるようになったものの、(ハイクは別として)短い文字の中で発信しなくちゃいけなくなったわけなんだけど、ひとつだけ難点があって文字数に短い制限があるので自分の言葉で発信する…[全文を見る]

簡単なご飯のことを語る

[はんぺんのてりやき]

醤油2砂糖1酒1みりん1くらいの比率であらかじめ合わせててりやきダレをつくっておき、フライパンに油をちょっとしいて加熱し、4等分したはんぺんをいれてこんがりと焼き、あらかじめ合わせておいたたれを投入して汁気がなくなれば完成。

名作のタイトルに一文字足すとよく分からなくなるのことを語る

失われたとき卵を求めて

自分(id:gustav5)のことを語る

○写真があるのになぜ絵が廃れないかといえば、写真ではできないことを描くときに絵は適してるからで、なぜ韻文が廃れないか、といえば韻文にしか伝えられないことがあるわけで。なんでそんなこというかっていうと、真夏の夜の夢で

Love looks not with the eyes, but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind.

ってのにぶちあたったことがあるんすが、恋は目でみずに、心でみるもの、ゆえにつばさあるキューピッドは盲目で描かれているってやつのはずなんすけど、韻を踏んでてうまく日本語に訳しにくいけど、正確に意味をとらなくても、聞いただけでも…[全文を見る]

簡単なご飯のことを語る

よく聞く言葉だが絵が咄嗟に思い浮かばないもののことを語る

「ぐうの音」の「ぐう」

ぴょんのことを語る

亀レスになって恐縮なのと、もしかしてお休みになってて起こしてしまったら申し訳ないのですがレスをさせてください。

ちょっとずれてしまうかもですが、十二指腸潰瘍の食べ物の検索をしたときにサイトによっては無意味に絵とか写真が目立った理由がなんとなく理解できたきがしました。なるべく多くの人の脳に引っかかりに捕まえられやすくするため、という仮説はとても腑に落ちます。

文章と絵もしくは写真が並べてある場合、よほど強い文章でないと文章の印象は残らないような気がしてて、ゆえに写真や絵が多用される文化というのがweb上にはないわけではない気がわたしもします(でもって言葉に重きを置いてない≒信用してないと同時に言葉より訴求力があるから写真や絵があふれるのかも)。

modokiのことを語る

どちらかというと川柳かもしれませんっていいたいところですが、川柳がなんたるかなんてわかっていないのでこの点についてもぐうの音も出ません。

ぐう。

草枕の中に、詩人とは自分の死骸を自分で解剖して病状を天下に発表する義務がある、ってのと、蚊でもなんでも十七字にしてみるのがいい、というのがあるのですが、詩人ではありませんが言葉が通じないかもしれないという恐怖に関して病的であることをうっすら自覚してるのでいまのところ病状をはっきりさせようとしてて、体感したことを中心に17とか31にこだわってる一番の表現の動機はそこです。川柳っぽいというご指摘はおそらく私が根っこの部分でうっすらとあるお笑い体質というかおちゃらけてる証明です。

自分(id:gustav5)のことを語る

レスが遅くなって恐縮です。

17であったり31であったりに凝縮して表現する、表現の内容はおかしみであったり苦しみであったりっていろいろあると思うのですが、なぜ定型詩のようなカタチで読まれ続けてるのかとか詠まれ続けてるのかってのを考えるとき(古典がなぜ読まれ続けるのかというおのれのなかの問題意識とつながるのですが)、言葉でしか表現できないものが俳句であったり短歌なのかなあ、という仮定を持っていました。いまでもそこらへんあんまり変わりません。

俳画も承知していますし、おおむね「自由」というのはその通りであるのと思われますので、おれが不自由なだけの話になっちまうのですここらへん。おっしゃることに関しては完膚なきまでにぐうの音も出ません。

ぐう。

七・七・七・五しりとりのことを語る

ルマンドこわれ

自分(id:gustav5)のことを語る

ももしきや古きのきばをしのぶにもなおあまりある昔なりけり、ってのでもなんでもいいんだけど、俳句とか短歌というのは絵をつかわずに表現することに意味があると思っていたほうからするとハイクでも俳句や短歌に画像とか絵が添付されるのをみるとおのれの発する言葉を信用していない自殺行為のような気がするんだけど、そういう考え方は古いんだろうなあ、という気が。

根っこでは「世の中言葉を信用しなくなってきてるのかもな」とうっすら思ってるけど、誇大妄想みたいなものかもしれない。

自分(id:gustav5)のことを語る

言葉でもってあれこれ考えて広告を作っていたのだけど90年代になったらディスカウントすれば物が売れる、ということになって広告の存在意義ってなにか、「いままでやってきたことはなんだったのか」的なことから考え直さなきゃ、ってなことを糸井さんだかだれだか書いていたのを日経か中日かで読んだ記憶がある。

絵本の騒動を詳しくは知らないものの、価値のあるものに金を払うという価値観を笑うのはけっこうだけど、安くする・タダにする、っていうのは「創作物に価値がない」というのと、マーケティングなら「考えがない」ことと同等のような気がしてならず、上策ではないような。

漫才師って言葉を扱う職業だから、そこらへん言葉をもうちょっと大切にしてほしかったかな、と。